ULANOWSKI

via

Walter Ulanowski

TARGA:

San

Pier d’Arena – via – Walter Ulanowski – caduto per la libertà – 1923-1944

QUARTIERE

ANTICO: san Martino

da MVinzono, 1757. Ipotetico tracciato della strada, con

rossa la chiesa di s.Giovanni Decollato (don Bosco).

da MVinzono, 1757. Ipotetico tracciato della strada, con

rossa la chiesa di s.Giovanni Decollato (don Bosco).

N°

IMMATRICOLAZIONE: posteriore

da Pagano/1961 in due immagini affiancate; quando la strada

ancora non esisteva.

da Pagano/1961 in due immagini affiancate; quando la strada

ancora non esisteva.

CODICE INFORMATICO

DELLA STRADA - n°: 62820

UNITÀ

URBANISTICA: 25 – SAN GAETANO

da Google Earth, 2007

da Google Earth, 2007

CAP: 16151

PARROCCHIA: san

Giovanni Bosco

STRUTTURA: strada

che si sviluppa ad L, dapprima rivolta a levante e poi a mare. Doppio senso

veicolare, da via C.Rolando, finisce chiusa con alcuni paracarri che la

separano da via P.Cristofoli, lasciando tra loro accessi interscambiabili solo

pedonalmente.

Nelle parte finale del primo tratto, caratteristico il

muraglione che probabilmente è vecchio di 4-500 anni essendo delimitante la

proprietà dei Pallavicini proprietari della ‘villa Bianca’ (comperata dai

salesiani e distrutta con metodi ...idraulici discutibili, per edificare una

delle palazzine attuali).

È

servita dall’acquedotto DeFerrari Galliera

Nel

dic.03 ed ago.04 appare inclusa nell’elenco delle ’vie private di interesse

pubblico’ e quindi programmate a divenire municipali per acquisizione gratuita;

ma con in cambio avere diritto alla manutenzione ed ai servizi di asfaltatura,

spazzatura, fognature, illuminazione, ecc.

STORIA: nella carta

del Vinzoni del 1757, le proprietà terriere erano più vaste e non è facile una precisa

collocazione; ma la presenza del Tempietto (già cimitero) ci aiuta a scorgere l’esistenza di un confine tra il

terreno dei RR.Padri Teatini gestori della chiesa di san Giovanni Decollato (oggi san G.Bosco), e quello dei signori Ghezzi che avevano la casa sulla via

principale (allora anonima ma poi chiamata strada san Martino) nel tratto tra

la Nostra qui trattata e via V.Armirotti (anch’essa allora non esistente).

Nel 1872 appare aperta come sentiero; con -al di sopra –verso est-

dell’attuale limite della strada, la proprietà del marchese

Pareto.

Famiglia

Pareto = Possiedo molto poche notizie:

Antecedente, un Gio.Agostino,

del sec.XVIII, diplomatico genovese che al congresso di Vienna difese le

ragioni della Repubblica Ligure.

Suo figlio, Lorenzo

(Genova, 6.12.1800-19.6.1865). Fu anche lui statista, patriota e geologo. Nelle

sue biografie, nessun accenno a proprietà in SPdA; quindi non siamo sicuri sia

lui il vago “marchese Pareto” citato in tutte le carte e piantine (vedi quelle

dell’Ist. don Bosco). Dopo i primi studi in città, li completò a Siena e a LaFlèche

(Francia); tornò finito l’impero napoleonico dedicandosi –e divenendo un

esperto- a studi sulla geologia. Nel 1821 partecipò a dei moti insurrezionali

che lo costrinsero a tornare all’estero. Nel 1848 fu Ministro degli Esteri del

primo gabinetto costituzionale (presidente Cesare Balbo); l’anno dopo fu prima

deputato eletto a Genova; e poi presidente della Camera subalpina e infine

anche presidente della Camera dei Deputati. Fautore dell’annessine della

Lombardia, di Modena e Parma; nonché della 1ª guerra d’Indipendenza e del primo

tricolore da sventolare in battaglia, dopo Salasco si dimise assumendo

l’incarico di comandare la Guardia Nazionale di Genova fino al 9 febbraio 1849.

Trasferito a Torino con l’incarico di Presidente della Camera, tornò in città

schierandosi col popolo quando scoppiò la rivolta. Ciò malgrado fu amnistiato

da Vittorio E.II, riconfermato deputato e rieletto presidente della Camera. Nel

1861 senatore.

Importanti suoi scritti sulla geologia del Veneto, della

Liguria marittima, dell’Appennino settentrionale (in francese).

Corrispondenti alla data, esistono due – omonimi divenuti

famosi - ma ambedue antecedenti ad essa; quindi forse un nipoti del primo o

figli del secondo, Agostino (con

figli Lorenzo e Giovanna) e Giovanni.

La loro villa invece, in una carta

del 1891 (nel libro di

don Bosco) appare

all’apice est-nord-est della proprietà dei salesiani (gialla e verde). Nella carta del Vinzoni,

corrisponde (in viola –

non sono sicuro -)–per

posizione e rispetto alla villa Currò (in celeste)- ma non è sicuro - alla casa (o neocostruita dopo, sul suo sedime) che era all’apice della proprietà

dei sig.ri Ghezzi la

cui casa principale appare sulla via s.Martino, non evidenziandosi se non una

strada di accesso -che definirei secondaria- facente ampia curva passando alle

spalle dei teatini e come andando a finire dove ora passa via N.Ardoino. Potrebbe quindi essere la villa che, in quella via, viene

attribuita in tempi più recenti ai Landi; e sempre con il ‘potrebbe’, essere

quella

La loro villa invece, in una carta

del 1891 (nel libro di

don Bosco) appare

all’apice est-nord-est della proprietà dei salesiani (gialla e verde). Nella carta del Vinzoni,

corrisponde (in viola –

non sono sicuro -)–per

posizione e rispetto alla villa Currò (in celeste)- ma non è sicuro - alla casa (o neocostruita dopo, sul suo sedime) che era all’apice della proprietà

dei sig.ri Ghezzi la

cui casa principale appare sulla via s.Martino, non evidenziandosi se non una

strada di accesso -che definirei secondaria- facente ampia curva passando alle

spalle dei teatini e come andando a finire dove ora passa via N.Ardoino. Potrebbe quindi essere la villa che, in quella via, viene

attribuita in tempi più recenti ai Landi; e sempre con il ‘potrebbe’, essere

quella

che spunta

a sinistra delle case nella foto -dell’area della Fornace - databile a pochi anni

prima del 1900.

la villa come si intravede dietro la

casa

la villa come si intravede dietro la

casa

Quindi in successione, i proprietari= sig.ri Ghezzi (1875),

marchese Pareto (1890-nello stesso tempo in cui via san Martino

divenne via A.Saffi-vedi sotto a 1890), famiglia Landi (1930 ca).

Nel 1890, su delle mappe catastali, nella proprietà Pareto compare bel

definito il tracciato della nostra strada, sotto il nome di un “nuovo

passaggio di proprietà dell’Ospizio, acquistato dal Marchese Pareto”, poi ceduto dal Comune di San Pier d’Arena ai

salesiani, in precario di servitù di passaggio, per raggiungere dei terreni

ex-Pareto ed ex-comunali, siti alle spalle del cimitero ed acquistati dai

sacerdoti per allargare il settore femminile dell’istituto.

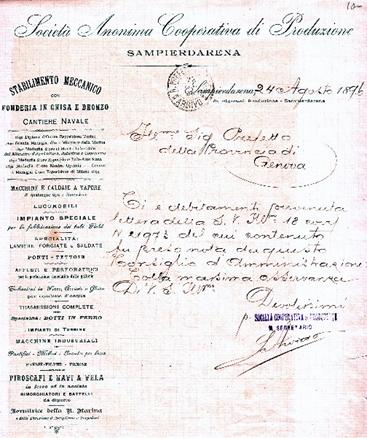

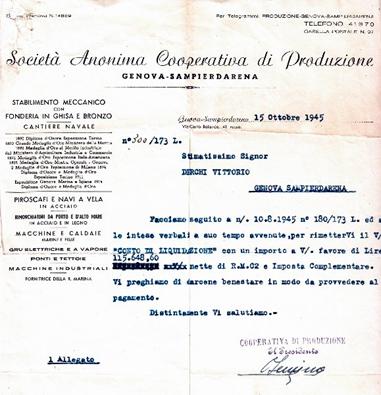

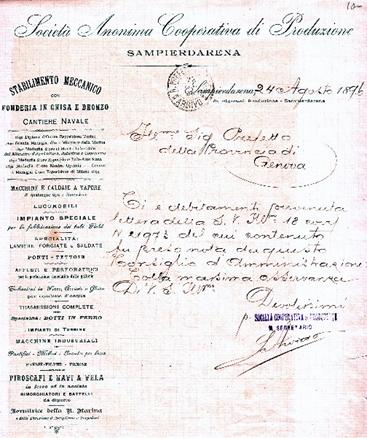

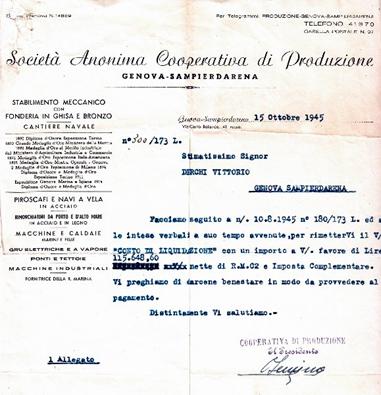

Verso il 1904 il marchese Pareto vendette il terreno alla ‘società

anonima Cooperativa di Produzione’ (questo nuovo organismo –nato a fianco della cooperativa di consumo per merito nato

dall’instancabile attività sociale di Carlo Rota e dei suoi successori (primo

ad esserlo fra tutti, fu Valentino Armirotti)- è il capolavoro della classe

operaia. Personaggi che proposero alla massa operaia, emarginata dal mercato

dei potenti imprenditori, di svincolarsi da loro che genericamente sfruttavano

la mano d’opera; un percorso tutto in salita per iniziare autonomamente una

attività produttiva, orientata sia verso la costruzione di case popolari per i

meno abbienti, sia per la produzione meccanica. L’operaio compie così un enorme

salto di qualità. A mio avviso è l’elemento base che ha dato forza alla classe

operaia; invece mai abbastanza è stato rappresentato, perché invece si

parla-si scrive-si vanta una ‘classe operaia’ sempre intesa come dipendente,

succube e passiva nell’iniziativa del lavoro, identificati nell’ esplodere

clamorosamente di rabbia negli scioperi. Invece no: la qualità e la dignità

degli operai emergono da queste iniziative che dimostrano la possibilità di

essere completi: imprenditori, produttori e consumatori autonomi perché

capaci). (il dBosco pag.52.57.61)

Un

terreno, che da coltivo diviene costruttivo e cementificato: nel 1905

compare sulle carte il nome alternativo di ‘società metallurgica’

In seno all’«Ass.Gen.M.Soccorso e Istruzione degli Operai di

SPd’A.» nacque nel 1864 la «Soc.Cooperativa di Produzione e Consumo di SPd’A».

Mentre prendeva avvio subito l’offerta in campo alimentare (Produzione di farine, pane, pasta;

consumo di tutti i più vari generi alimentari), occorsero

vari decenni perché si allargasse l’attività all’edilizia (1875; nel 1895 la coop. era

presieduta dall’ing. Brenno Salvatore; eletto al Comune, la società fu posta in

liquidazione nel 1899) ed alla meccanica: quest’ultima è

poi rimasta per antonomasia il sinonimo di “Produzione” o “Meccanica”.

L’attività col metodo Cooperativo trovò proliferazione,

coinvolgendo numerose categorie di lavoratori (muratori (1897), ferrovieri (1897), turacciolai,

falegnami, spazzini, pescatori, ecc.) e creando un vastissimo tessuto, curato con congressi e

convegni svolti anche nella nostra città –divenuta culla di questo movimento-,

mirato a proteggere il più possibile le varie categorie stesse fino a creare

una “Lega nazionale delle soc. Cooperative”. A fine secolo in SPd’A esistevano

le tre principali, nate dall’Universale (Produz.

e Consumo; Case economiche; Meccanica) e

la “Consumo LigureLombarda”.

La Produzione meccanica, nacque come idea il 12 ottobre 1873

nella sede dell’Associazione Universale Operaia, quando rimasero senza lavoro

ben 400 operai dell’Ansaldo, su idea e proposta del socio Piero Botto. Promosse

di aprire un’iniziale fucina in cui potessero lavorare gli operai

disoccupati. Quando dopo 10 anni si stilerà uno Statuto, al primo articolo si

porrà lo scopo: «...raccogliere i mezzi sufficienti per l’impianto di un

opificio meccanico o d’altro genere di lavoro, onde togliere la preponderanza

del capitale sul lavoro, emancipando l’Operaio col renderlo compartecipe

all’utile.» L’anno dopo 1874, sotto una tettoia nei giardini a fianco

della Coop. di Consumo e con strutture molto modeste, il primo operaio che

iniziò a lavorarvi fu Gerolamo Bagnasco (detto ‘Giromin’),

aiutato dall’attivissimo Pilade Derchi e dagli altri soci che li affiancarono

nelle ore libere e la domenica; la tettoia divenne un baraccone chiuso (Giromin, diventato maestro, dopo

aver assunto incarichi organizzativi e preparatori nella società, non seguì

sino in fondo le sorti della Coop. ma, dopo la sistemazione di essa in via A.Saffi, si mise in proprio rilevando un laboratorio, aperto nei

palazzi vicini)

Con le quote versate dai soci, nel 1883 (Tringali

scrive 1882) la Coop. poté costituirsi legalmente: scrivendo uno statuto «con

lo scopo di usare i propri risparmi per impiantare un opificio meccanico,

emancipando l’operaio con il renderlo compartecipe all’utile»; chiamandosi

‘società anonima Cooperativa di Produzione fra gli Operai in San Pier

d’Arena’; affittando e trasferendosi in locali più ampi in via Battista Agnese

(poi successivamente distrutti a favore delle case da abitazione attuali), con

reparto di tornitori, calderai, aggiustatori meccanici e fonderia.

Nel 1886 ha già 530 soci. 1887: la Coop

aumenta i soci, arrivando a 627, e muta nome in «Soc.An.Cooperativa di

Produzione». L’evento è stato reso possibile dall’aver occupati cento operai,

aver ottenuto importanti commesse dal governo, da privati, dalla consorella di

Consumo (un mulino a

vapore da 50cv), e

subappalti. Viene nominato ingegnere tecnico Torriani Davide (che nel 1907 aprirà uno stabilimento

proprio chiamato Acciaierie e Fonderie Liguri, vedi a via s.Fermo). Viene

affittato un locale nella strada oggi via G.Buranello, di 1200 mq dalla ditta

Franchini per creare l’officina dei calderai.

Marzo 1889; l’apporto di commissioni provenienti anche

dalla Marina militare (caldaie e natanti in ferro) contribuì ad aumentare il

lavoro ed i soci (oltre 700).

Nel 1890 immobili ed impianti valevano 27mila lire:

non grandi capitali quindi, se confrontati con la vicina azienda meccanica

Storace con capitale 60mila e con l’Ansaldo milionaria) ove lavoravano oltre

100 operai, con un dividendo negli anni 1887-90 del 10%.

Nel 1892 l’incremento del lavoro e degli occupati,

determinò la ricerca di nuovi spazi; pressati non si sa da quali urgenze

(spazio o sfratto), occuparono inizialmente un terreno ove ora scorre via

B.Agnese, allora ancora prati incolti al bordo dei giardini. Il 1892 fu anno

delle feste colombiane, re Umberto I venne a Genova a visitare l’esposizione ed

approfittò per ammirare la produzione meccanica genovese (Lamponi dice che

venne anche nell’opificio operaio, e compiaciuto comprò con gesto di fiducia

un buon numero di azioni societarie a titolo investimento privato). Dopo pochi

mesi, nell’anno dopo:

1893, si ritrasferirono definitivamente in via A.Saffi 27

(v.C.Rolando, al di là del vicoletto anonimo chiuso in fondo dai muri dei

salesiani, posto a nord del tempietto-cimitero di san Gaetano; ed ivi restò

fino agli anni del 1950. Diretti da Fossati, resero la coop capace di rilevare

alla spiaggia del Canto della città un cantiere navale acquistandolo (Tringali

scrive che fu Giromin ad acquistare per se stesso il cantiere, poi si

smentisce) dalla ditta Baracchini e producendo così anche piccoli natanti e

loro parti. Avvenne così il primo varo di un rimorchiatore interamente

realizzato dalla coop. (dall’elica, al motore, lo scafo).

1897, gli operai occupati arrivarono a 177. Direttore fu Eugenio Broccardi

(?-pag.58 del libro 2421)

1906 gli operai occupati arrivarono a 244; gli uffici erano in via V.EmanueleII (via

G.Buranello) e la società si autodefiniva di

‘costruttori meccanici e navali’. In questo anno, subì l’inflessione

coinvolgente la cantieristica con alcuni anni di crisi e licenziamento di un

quarto dei lavoratori.

Pare che nel periodo bellico del 1915-18, abbia

anche prodotto cannoni. Nel

Pagano/1920 la leggiamo sempre nelle due sedi: in via A.Saffi 27 ed in

via Vittorio Emanuele non specificato dove.

Nel 1926 ne erano direttori gli ing. Eugenio Broccardi (nel 1920 è anche consigliere provinciale)

e Luigi Derchi; con loro l’installazione di sempre più attrezzati impianti e

l’acquisto di un modesto cantiere navale, riuscendo ricevere importanti

commissioni: costruire rimorchiatori in acciaio, motori a vapore per grandi e

piccole navi, ponti in metallo, grosse barche, ed altre strutture importanti in

ferro e acciaio.

Nel 1957, quando dava lavoro a 120 soci, per una

ennesima crisi nel settore, e per concomitanti circostanze negative, cessò la

produzione malgrado lo statuto indicasse che ‘non può cessare di esistere che

per cause di forza maggiore, né potrà sciogliersi se non verificandosi perdite

considerevoli.

Dal 1905 quindi, il viottolo rimase “privato”, e chiuso alla fine: non appare

aver mai ricevuto un nome ufficiale rimanendo diramazione di via C.Rolando, ove

aveva apertura il civ. 19.

Solo nel gennaio 1963, eliminato lo stabilimento metallurgico, sul terreno

–messo in vendita per 200milioni- furono costruite a nord le case attuali che

si aprono col portone nella galleria (che fa parte di via C.Rolando); con esse

e col recupero comunale della strada, ne derivò in quell’anno dal Consiglio

Comunale la titolazione al partigiano.

CIVICI solo pari e

progressivi (senza rossi e neri)

Anno

2007*: = da 2 a 58 (mancano dal 42 al 46)

Acquisita

autonomia, cambiarono i primi civici: da civ. 19 nero di via Rolando a civ. 52;

il 67rosso divenne 54.

===civ.

14r apre con breve rampa in discesa, a dei box sotterranei

===civ.

si aprono i vani degli uffici postali, con ingresso anche nella galleria.

===civ.

52-4 presso il muro che delimita a nord la proprietà, ha posto una piccola

lapide a ricordo di quattro dipendenti morti nel conflitto: “La Coop. di

produzione ai suoi caduti di guerra 40-43 - Assereto Riccardo, Lanza Guido, Morchio

Giulio, Neri Aldo . 4/6/55 “.

===civv.

56 e 58 furono assegnati successivamente (1967) alla scuola liceo scientifico E.Fermi.

Edificato sul terreno ove finiva la fabbrica di carpenteria meccanica e sul cui

retro scorre la ferrovia (che va dal parco del Campasso al porto in zona Di

Negro tramite la galleria dei Landi). Nato nell’ottobre 1960 come succursale del liceo scientifico genovese “Cassini”, ed

ospitato dapprima nei locali di via Chiusone, nel 1961

(altrove si scrive con l’anno scolastico 1962-3) divenne autonomo sotto la

presidenza del prof. Orzalesi. Gli studenti, sempre numerosissimi, provenienti

per la maggior parte da famiglie operaie, hanno spesso rappresentato la

cosiddetta ‘scuola calda’, ovvero sempre in primo piano nella ricerca di nuovi

impegni scolastici, anche se troppo spesso politicizzati a senso unico, in

parallelo alle tensioni sociali dell’epoca. Nel 1970

fu aperta una succursale a Teglia. Nel 1989 si

gemellò con il liceo scientifico francese di Nantes; altri gemellaggi e corsi

estivi all’estero completano l’insegnamento aggiornato. Nel 1993, unico in Liguria e fra 11 in campo nazionale,

scelse di aggiungere l’aggiornamento telematico e dei laboratori; così oltre

all’indirizzo ordinario ha come sperimentali un indirizzo bilingue,

naturalistico, sport e spettacolo, PNI. Ha una succursale in via Rolando,12.

Nell’anno

scolastico 2006-7 si scrive che, causa il

numero degli iscritti, quattro classi (90 studenti) sarebbero state trasferite

in via Dino Col (dove

già sono l’Abba-geometri e GastaldiGiorgi-industriale); e quando alcuni del Fermi erano già ospiti presso

la scuola media Barabino, di via C.Rolando, ed altri al liceo classico Mazzini

di via SPdArena (sic

sul Secolo; il ‘classico’ è nei giardini Pavanello-vPReti).

Nel

2007 appare composto da sede direzionale in via Ulanowski 56, tel 010

645.1229; tre succursali (via C.Rolando 12, via P.Reti 25,

via D.Col 30/32) e quattro indirizzi

sperimentali tutti

convergenti nella maturità scientifica (bilingue, naturalistico, sport e spettacolo,

PNI)-. L’intenzione è però accorpare

tutti alla ex-marittima, via Cantore-Milano non appena ristrutturati i locali (acquistati dalla Provincia per

8milini di € ed affidati alla impresa Davide Viziano). Nel 2009 si apprende

che la succursale utilizza la palestra dei VVFF non potendo usufruire della

propria.

DEDICATA al

partigiano triestino, figlio di Casimiro e Pecenco Giuseppina là nato il 6

lug.1923, studente della facoltà di Economia e Commercio dell’Università di

Genova , antifascista per ideologia politica acquisita in casa e negli studi.

Si dedicò dapprima a fare propaganda avversa al regime fascista finché nel

gennaio 1944 fu costretto alla fuga in montagna per non essere arruolato di

forza . Ben presto, dopo pochi mesi sui monti, acquistò fiducia e capacità

divenendo capitano nella ‘3.a brigata Liguria’ ed assumendo il soprannome di

“Josef”. Ricevette poi l’incarico di ufficiale dello stato maggiore.

Durante un rastrellamento nella zona delle Capanne di Marcarolo, nella Pasqua

del 1944, il 10 aprile fu catturato e trasferito a Marassi (la primavera del ’44 era stata

particolarmente feconda di arresti: da renitenti ai bandi di arruolamento, dal

raffreddato consenso degli operai alla lotta clandestina organizzata, dalla

disorganizzazione dei molti avversi al regime che operavano in nuclei slegati

come il VAI, la Giovine Italia, gli appartenenti alla OTTO ed i partigiani

stessi di città e sui monti rastrellati).

Il 15 maggio successivo, un attentato

gappista (deciso in una

riunione svoltasi a SanPierd’Arena e presieduta da Germano Jori, mirato a

trattenere notevoli forze nemiche in città per presidiare i punti nevralgici,

creando in loro insicurezza e demoralizzazione), provocò nel cinema Odeon di via Ettore Vernazza in Portoria la morte

di quattro soldati tedeschi ed il ferimento di altri sedici, di cui quattro

gravi (il locale, era

stato requisito ed adibito ad esclusivo uso delle truppe tedesche con

proiezioni nella loro lingua e rigorosamente vietato ai civili italiani; dei

militari controllavano rigorosamente tutti quelli che entravano ed uscivano dal

locale; una bomba a miccia lenta fatta di un kg. circa di tritolo compresso in

un tubo di acciaio, nascosta in una borsa fu introdotta da un gappista rimasto

anonimo, travestito da ufficiale tedesco; fu fatta esplodere alle 19,30 durante

la rappresentazione di un film).

Fu posta una taglia, enorme per allora: 3 milioni di lire.

La rappresaglia, sulla base del 10 italiani per ogni tedesco voluto da Hitler, già adottata a Roma dopo

l’attentato di via Rasella di due mesi prima, determinò il giorno dopo (16 maggio) un processo del Tribunale Speciale ed

il 17 la definitiva modalità: condanna a

morte dei detenuti, nonché luogo e modalità di esecuzione (la più totale segretezza per evitare

disordini ed altre rappresaglie in città: dovevano essere giustiziati lontano,

in luogo appartato e nascosto; si dovevano seppellire le salme da non doversi

sapere dove fossero. Avrebbero dovuto essere 40; poi 50 perché un ferito morì

nei giorni seguenti; divennero 59 non si sa perché (o sbagliato il conto, o i morti

tedeschi furono sei e non cinque; il 60°, Ricci Raimondo (88enne nel 2009),

allora sottotenente assegnato alla Capitaneria di porto di IM; catturato e

trasferito dopo spiata di un marinaio; ebbe salva la vita miracolosamente (dopo

essere stato incluso nell'elenco, non fu chiamato nel contro appello: mai si è

saputo perché; trasferito a Mauthausen; divenuto poi penalista e parlamentare

del PCI). In totale 42

politici più 17 partigiani superstiti da Pasqua dalla Benedica, tutti praticamente

già condannati a morte

(bugia, perché non tutti già processati). Gli scavatori della fossa furono inviati sul posto scelto il

18 mattino (una squadra

di ebrei, poi fatta rientrare di notte tenendola segregata). Fu scelta la località detta Fontana

Fredda (altri scrive alture di Riofreddo; poste tra la galleria del Turchino

ed il valico a 542 m slm; era raggiungibile con una mulattiera che poi arriva

alla Cappelletta di Masone; fu suggerita da qualche ufficiale che era stato a

controllare le postazioni militari sul passo)).

Il 19

maggio 1944, immaginando la sentenza, commoventi risultano le lettere

che il giovane scrisse, con pacata e controllata emotività ma di forte

carattere, ai suoi più intimi parenti. Il ventunenne Ulanowsky – fu caricato

prima dell’alba con i compagni (assieme - ed anche a lui è stata dedicata una strada sampierdarenese-

c’era il 19enne Bruno Ghiglione) su due

corriere di linea sequestrate appositamente. Sorvegliati da circa 200 tedeschi -

delle SS e di soldati della marina (Kriegsmarine) - più vari italiani

simpatizzanti, furono trasportati nella località, legati due a due; ed in

un’ora e più, avvenne la fucilazione di 59 prigionieri

Prefetto a Genova era

Emanuele Basile e, da parte tedesca, deus ex machina fu Friederich Engel,

comandante della Sd (la polizia delle SS) che alla fine degli anni 90 fu

condannato (morirà nel 2006, a 95 anni) nel 1999 (?) a 4 ergastoli dal

tribunale militare di Torino (mentre il tribunale tedesco di Amburgo lo aveva

condannato nel 2003 a otto anni di carcere; ed a Dresda fu disposta

l'archiviazione essendo prescritto il reato).

Sui giornali, il giorno 20

apparve un laconico comunicato segnalante che “59 comunisti e dinamitardi

erano stati giustiziati all’alba del giorno 18” dando il fatto per già

compiuto due giorni prima, anziché uno (i

familiari, sapendo vivi il 18 i propri congiunti prigionieri, poté dedurne

erroneamente che la fucilazione non era toccata a loro; il padre di Walter,

Casimiro, seppur conosceva il tedesco più volte si scontrò con un muro di

silenzio e di paura). Cosicché solo dopo il 23

i familiari iniziarono ricerche in quella direzione seguendo vaghe indicazioni,

bisbigli e notizie sussurrate. Finché non identificarono la zona e, dolenti,

riesumarono le salme per il riconoscimento (ben

12 non furono identificate). Alzarono sul posto una croce in alluminio e

poi un sacrario. Le salme dei caduti dapprima furono composte nella terra

stessa dell’eccidio; poi trasferite nella cappelletta di Masone; e solo il 20 giugno del 45 dapprima trasportate nella

parrocchiale del paese, poi a Genova da dove ognuno seguì la via indicata dalle

famiglie.

Nella lunga poesia intitolata “i fucilati del

Turchino”, Carlo Pastorino, pubblicata il 22 giugno

1945 sul quotidiano genovese “il Nuovo Cittadino”, fa cenno al ragazzo

come rivolgendosi al padre: “Bevettero (sic)

i cari martiri del Turchino la loro ultima luce nel profumato mattino di

maggio:…e anche era con loro, o Ulanowski, il tuo figliuolo, il tuo figlio

della grande e sventurata nazione polacca; …”.

BIBLIOGRAFIA

-Archivio Storico Comunale -

Toponomastica , scheda 4509

-AA.VV.-Annuario guida

archidiocesi-ed.1994-pag.450; ed.2002-pag.487

-AA.VV.-Contributo di SPd’A

alla Resist.-PCGG.1997-pg. 50.75.133.152

-AA.VV.-Il donBosco nella

storia urbana-DonBosco.1997-pag. 34.57.61

-AA.VV.-35°

SPd’A

-Bampi&Oneto-l’insurrezione

genovese del 1849-IlCerchio2010-pag 122

-Castronovo V-Storia

dell’Ansaldo- Laterza 1994- vol.I-pag.162

- vol.II-pag.87.202

-DeNicola F-La letteratura

nei giornali genovesi..-DeFerrari.1996-pg.63

-Doria G.-Investim. e

sviluppo econ. a Ge.-Giuffrè.1973-vol.II.pag.769

-Enciclopedia Sonzogno

-Gazzettino Sampierdarenese

: 3/84.5 + 1/86.1-7 + 2/86.2.3 + 3/89.4 + 5/93.3 + 6/94.9

-Genova,

rivista del Comune: 3/56.2foto

-Gimelli G.-Cronache militari della

Resist.-Carige.1985-vol.I-pag.236-8

-Il

Secolo XIX : 25.11.03 + 23.08.04 + 15.10.06 + 19.11.09 + 24.5.09

-Lamponi

M.-Sampierdarena- LibroPiù.2002- pag.127.157.165

-Miscio

A.-La seconda Valdocco-Elledici.2002.vol.I-pag.105-vol.II.pag347

-Morabito

L.-Il mutuo soccorso-Ist.Mazziniano.1999-pag.343

-Pastorino&Vigliero-Dizion.delle

strade di Ge.-Tolozzi.1985-pg.1397.1792

-Poleggi E. &C-Atlante

di Genova- Marsilio 1995- tav.21.22

-Tuvo&Compagnol-Storia

di Sampierdarena-D’Amore.1975-pag.266

UMBERTO via Umberto I

Corrisponde alla attuale via P.Reti-W.Fillak .

Finché per secoli e secoli

dall’epoca romana, la strada ufficiale per uscire da Genova fu quella a monte,

che passa ora a livello del cimitero della Castagna, il tratto stradale

fondovalle, parallelo al torrente fu inesistente o comunque in totale disuso se

non per traffici e scambi locali che avvenivano transitando generalmente per

il primitivo antico asse centrale del borgo (via DeMarini-via Daste-viaRolando-via Campasso).

La viabilità subì un netto miglioramento dopo il 1630

con le ultime mura ed il nascere della strada dalla Lanterna. Da questo nuovo

asse viario, per arrivare a Rivarolo si potè iniziare ad usare sempre più sia

la antica direttiva al centro del paese che quella nuova lungo il litorale; ma

ambedue in zona Mercato si congiungevano e per arrivare alla parrocchia (san

Martino) e Rivarolo, unica strada era l’attuale via

C.Rolando.

Solo dopo il 1700 in quest’ultima direzione si migliorò la

viabilità lungo il torrente (fu a spese personali del doge G.B.Cambiaso, poiché

era per proprio interesse: poter raggiungere le proprie tenute a Rivarolo ed

oltre).

Aperto questo esercizio,

anche il commercio, ne trasse vantaggio. La nuova strada fu però percorsa nei

due sensi più volte anche dall’ esercito austriaco in aggressione di

Genova.

Solo a fine dell’epoca napoleonica - e poi ancor di più

con i Savoia - le condizioni di mantenimento stradale migliorarono; così

iniziano a metà del 1800 le prime denominazioni delle strade più importanti e

di maggior conoscenza popolare ( vaghe indicazioni legate a punti di

riferimento di rilievo, non ancora ufficialmente denominati); tipo – per la

strada in trattazione - “stradone della Palmetta” e poi dopo dal Porro: “strada

reale di Torino”, e dall’ Alizeri: “strada Nuova provinciale”.

Nelle carte, questi nomi

persistono a lungo, anche oltre la nominazione ufficiale del regio decreto del 1857,

che finalmente riconosce il nome di “via Vittorio Emanuele” (comprendente tutto il percorso, dalla Lanterna a

Rivarolo, particolareggiando il tratto, come ‘via Vittorio Emanuele alla

Palmetta’ ).

Nel luglio del 1900, con l’assassinio del re Umberto I, il

solo tratto - lungo un chilometro e cento metri

circa, da piazza V.Veneto a Certosa ed oltre -, fu dedicato al re

ucciso. In quell’epoca per la prima volta fu applicata in modo più razionale

anche una numerazione civica, e fu chiarito il modo ufficiale il confine tra la

città di San Pier d’Arena e Certosa (dalla

strada al torrente Polcevera fu specificatamente titolata una “via del

Confine” oggi via

G.Frassinello); e dalla strada al

colle, fu indicato il torrente che dall’alto scende fino a via Brin (oggi,

dalla metropolitana).

Nel periodo in cui fu applicata la tassa del dazio - fino all’ ultima

guerra -, il casotto – per ragioni di spazio di collocazione - fu posto a mare

del cavalcavia ferroviario, ma ancora il confine era cento metri più a nord (un altro posto

di controllo fu istituito in alto, a forte Crocetta).

Per motivi non conosciuti – forse numero di abitanti - dopo l’ultimo

conflitto mondiale il confine è stato per noi accorciato, passando ora per via Campi ed il ponte

dell’Autostrada (ed escludendoci l’ultimo tratto di via W.Fillak, metà

via del Confine, via M.Bercilli e via A.Ristori, via Pietra, tutte allora di

nostra competenza).

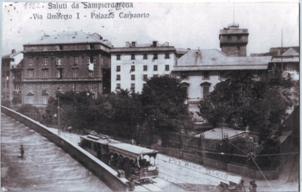

Appena denominata, un

censimento delle case esistenti al fine di elaborare anche la numerazione (che già preesisteva ma appartenente alla più lunga via

V.Emanuele, per cui il civ.1 attuale corrispondeva al 30 della precedente),

vedeva, dapprima il tratto oggi via P.Reti: sul lato destro

al civ.1 (ex 30) casa Castello; al 2,3,4 casa Carpaneto (ex 31);

all’angolo con via san Cristoforo il civ.5 di Chiesa e C, e di fronte

casa Razzetti al civ.6 (ex 33); civ. 7 assegnato nuovo

all’ingresso stabilimento Tramvai; civ.8 alla

‘casa d’abitazione del Tramvai’( ex 33B); civ. 9 (ex 33C) ingresso stabilimento Torriani (aperto nel 1895, con indirizzo di stabilimento meccanico navale, arrivò

ad avere 200 operai quando, in espansione, si aggiunse un secondo fabbricato

“per l’impianto di macchine perfezionate per l’esecuzione dei lavori secondo

gli ultimissimi sistemi e le migliori regole dell’arte”); civ 10 (nuovo) all’ingresso stabilimento Repetto a me sconosciuta la sua

funzione; civ. 11 (ex 34) alla casa custode giardino; civ 12 (ex

34K già ingresso dello stabilimento Produzione) alla casa Franenini; civ. 14

(ex 34A) casa Galeazzo; civ.18 (ex 34B) casa Movegno. Sul lato sinistro civ 13 (ex

34D) casa Guiducci; civ 15 (ex 34E) casa Morando fabbrica mole; civ.16

(ex 34L) ingresso stabilimento Sasso; civ.17 (ex 34F) casa Sasso (evidentemente

in via WFillak ancora non c’erano case).

In corrispondenza, nel Pagano 1902 «ne compare solo uno perché, gli

esercizi commerciali sono ancora alla voce via Vittorio Emanuele: all’ 1 Rolla Vittorio e Rolla E. separatamente sono commissionari e rappresentanti, si

interessano di articoli tecnici, oli e grassilubrificanti, e fabbricano cinghie

per trasmissione, lavorano ferro-acciaio-ghisa, filetti per macchine. tel

813;---

Nel Pagano 1908 compaiono

nella via al civ.5 il ferramenta Serra

Ercole;--- al 20 la farmacia di Grosso Agostino (nel 1919 il civ. è divenuto 29

ed il farmacista successore fu Lanfranchi Filippo con tel 44-95).

Civ

non specificato, la sede di un impresario edile tal Merlo Bartolomeo;--- il

venditore di automobili Campora Antonio;

Viene descritta l’esistenza di un ‘cinema Eden’ , con

sala per solo 50 spettatori, aperta negli anni attorno al 1910, cinquanta metri

dopo verso Rivarolo rispetto all’attuale collocazione del ex-cinema Massimo

(allora cinema Verdi); fu chiuso nel 1918.

La strada compare

ufficializzata nell’elenco delle strade, pubblicato dal Comune nel 1910:”da sotto il passaggio Umberto I al

confine territoriale con Rivarolo Ligure” (ovvero

dal sottopasso ferroviario di piazza VVeneto); aveva civici sino al 62 e

65.

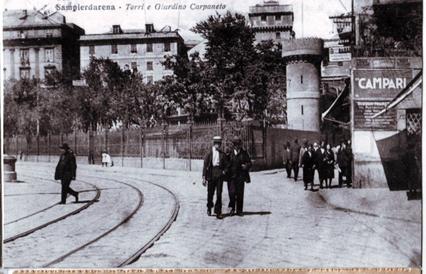

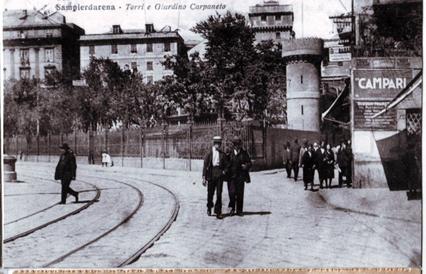

a

sinistra, inizio di via Umberto I con eculissi del tram; a destra via N.Bixio

Nel Pagano 1911 e 1912

sono citati al civ.5 negozio

di ferramenta di Serra Ercole; Robba Andrea (→’25 civv. dal 9r al 15r)

di casalinghi e chincaglieria; al 18 la levatrice Ferrarini Luigia; al 19 (dal 1912 al

‘25) la levatrice Migliara Carolina; al 29-6

Brizzolara Emilio esercita ancora nel 1925

da dentista; al 32r rivendita pane di Parodi

Giacomo, al 34r di Derchi

Marcello;

al

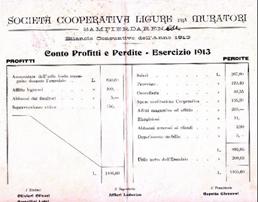

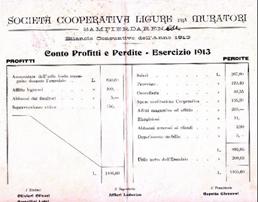

45r la Coop. fra muratori ed affini

dell’edilizia (tel. 3778 – nel

1904 fanno reclame sul giornale “L’azione socialista” specificando avere sede

in piazza Omnbus; nel 1905 assunsero l’incarico di restaurare il palazzo del

Monastero (vedi) prevista sede del Municipio; nel 1908 il Pagano li descrive in

via Vittorio Emanuele al civ. 8r sotto la ferrovia ed attivi nell’erigere la

vasca di piazza Settembrini (vedi); nel 1913 pubblicano il bilancio consuntivo

dell’anno: presidente Repetto Giovanni, ha un movimento di £.1105,60 con un

utile di 209,65);

al

48r Bottaro GB; al 55

(dal 1912) la levatrice Pedrini Carolina;

al 59 rivendita di pane (di Bagnasco

Maria, al 60 delle sorelle

Lonzi);

(i

numeri a seguire, il Pagano li colloca sempre a Sampierdarena)=al 67r di Franzone Paola; al’83r

Porcile Gaetano (Giacomo) ha un negozio di commestibili e rivendita pane; forni (all’88r il di Melchiore Elisa, al 102r

quello di Cocchiano Emilia, al 128r quello di Goffi Natalina, al 130

e 243 r di Moscato Feder.; al 173r di Colombato Teresa ed al 211r

quello di Penna Malvina); 163r la Coop.Ligure Lombarda (anche in via

Daste 46r);

Non

specificato il civico: Sobrero Antonio di cartoleria; la farmacia san Martino del dr. Caraccino; Bertorello Remo ha un negozio di articoli tecnici

tipo cinghie per trasmissione (e deposito di quelle di pelo di cammello)

macchina per filettatura; corderia Nazionale Carrena e

Torre ha fabbrica, macchinari ed un deposito aperto; Morando Giuseppe (in altre righe è Francesco),

tel.937, fabbrica cavi ed altri lavori in crine; gli eredi Merlo Bartolomeo gestiscono una impresa edilizia;

un libraio Vernazza e Zai; Campora Antonio che vende velocipedi; Lucotti Paolo, tessuti; la ‘Coop Muratori ed affini’ quale impresa edilizia; Moris Gaetano panettiere; G.Gatto

& figli (nome rilevato su una cartolina postale il cui timbro

postale è di Rivarolo- “fabbrica botti e tini, fusti per esportazione per

liquidi ed imballaggi; riparazioni a domicilio e in Stazione Ferroviaria”; vedi

1933).

Nel 1915 il notaio Bonini ha ‘di fronte’ in una

lite, Emanuele Vittorio Parodi, presidente della soc.an. Corderia Nazionale già

Carena e Torre, e Pasquale Merlo, per questioni di immobile sulla via (vedi a vico Chiusone).

In una seduta straordinaria

del Municipio, datata 31.3.1921, si decise l’aumento delle tasse agli

stabilimenti sampierdarenesi aperti sulla strada: al

civ. 16, Sasso fratelli, lavorazione

lastre e tubi in piombo (ove ora è Metallegno). Un loro opuscolo indica la stessa strada, ma il

civico 10, telef. 16-47 (vedi via P.Reti); civ. 20 spa Commercio Metalli

e Ferramenta¨ ; civ.41.43r. la soc.an. già Torriani

fu Davide, fonderie e officine meccaniche e cantiere (ove ora è l’AMT, a monte).

Non

specificato il civico: soc.Corderia Nazionale Carrena

e Torre (con sede a Genova, e deposito aperto, che nel 1908 fu in via

UmbertoI, poi in piazza Palmetta);

soc. Unione Italiana Tramways Elettrici (ove

ora è l’AMT, terreni a mare); soc.an.Gio Ansaldo macchine agricole; cinematografo Eden (di Parodi B e C.); negozio di

chincaglierie di Robba Andrea; negozio di calzature di Porta Primo; negozio di

cinghie per trasmissione di Remo Bertorello;

Nello stesso anno la stessa Giunta deliberò anche il

cambio del nome, mirato ad onorare –come in tutta Italia, con grosse, imponenti

e solenni onoranze- il nome del Milite Ignoto (vedi).

1917 – collez. Canepa

Ma

ancora nel Pagano 1925-6 compaiono indifferentemente come via

UMBERTO I (UI) e come via Milite Ignoto : civ. 10 i succ. Morando che ancora nel ‘33 si interessano di macine

per molini; -civ. 19 levatrice Migliara Carolina ed i successori (UI)

della vedova G.B.Repetto,tel 849, in una officina meccanica;- civ. 20 la

Società Commercio Metalli e Ferramenta, tel.41-373;- civ. 31r Piccardo Bartolomeo di Filippo ha negozio di ardesie

e materiali da costruzione (poi andrà a finire in via Pastrengo-v.Stennio);- civ.40

il Linificio & Canapificio Nazionale (stabilimento di Sampierdarena),

fabbrica di cordami, spaghi e corde per imballo, tel, 41139;--- civ. 44r

“la antica farmacia Sibelli, di DeBernardis

Giuseppe (civ.18 tel. 45-25) nel 1919§; e di Mauro Giuseppe nel 1925, tel

41169);- civ.54-1 levatrice Pedrini Carolina;- civ. 89-91r la farmacia “Lanfranchi Filippo (Laboratorio chimico

farmaceutico, tel 41242);- civ.168r impianti elettrici di Tronca

Umberto-; civ. 181r negozio di tesuti di Caratti Caterina;--- civ. 265r

Pellegrini Michele ripara copertoni-; civ. 267-271r: alla voce

‘velocipedi’, una “Agenzia Sportiva”;-

Non

specificato dove: levatrice Pambianchi Emilia---; impresa edilizia degli eredi

Merlo Bartolomeo---; Gotti Lisandro ha negozio di macchine per cucire (‘vicino

al deposito tramway’=forse il negozietto all’angolo con via Stennio)---; Lucotti

Paolo negozio di tessuti---;

Ancora

nel Pagano 1925 si segnala in più, al civ. 168 il terzo calzaturificio nella via,

questo di Tronca Angelo; al 163r il negozio commestibili della Cooperativa

Ligure Lombarda

Quando nel 1926

tutte le città vicine a Genova furono assorbite nell’unico comune della Grande

Genova, numerose erano le delegazioni che possedevano questa titolazione si

programmò sostituirne il nome (Apparizione, Bolzaneto, Centro, Bavari, Borzoli,

Cornigliano, Nervi, Pegli, Pontedecimo, Prà, Quarto, Quinto, Rivarolo, SPd’Arena

(di 2a categoria), S.Quirico).

La strada aveva lo stesso nome

Umberto I ancora nel 1933 quando fu

appaltata la pavimentazionecon lastroni di porfido preventivando una spesa di

1milione100mila lire; in effetti con una spesa di 600mila lire venne completata

fino al confine con Rivarolo (e continuata oltre

con altrettanta spesa) la lastricatura con masselli di granito, posti su

apposito sottofondo di calcestruzzo (nella

delibera, la via viene ancora genericamente chiamata ‘via dei Giovi’ oppure

‘per l’entroterra’).

Già vi esistevano le tre

farmacie ( la Sibelli

di G.Mauro al civ.40; la Failla già Lanfranchi

oggi Croce d’Oro al 107 ; la san Martino

di A.Perrone al 96. Però in un elenco non datato, al civ.18 viene

segnalata una quarta farmacia di proprietà del dott. Bernardis

Giuseppe); dal 9r al 15r il chincagliere-articoli

casalinghi Robba

Andrea; al 10 il bottaio Gatto Giuseppe ed la

succursale di macine per molini di Morando¨;

il cinema Verdi; al 20 la soc. Commercio Metalli e Ferramenta (fabbrica e negozi); al 54 era il

Linificio e canapificio Nazionale, sede/Milano (fabbrica cordami e spaghi-funi

metalliche); al 215r calzaturificio di

Porta Primo; al civ. 235r l’Azienda Autonoma

Annonaria cittadina (per la vendita di

generi alimentari di prima necessità, a prezzi minimi); 265r negozio di cereali di Rabbino Amilcare e di riparazione copertoni di

Pellegrini Michele; al 267.269.271r l’agenzia sportiva di Velocipedi.

Non precisato dove: la fabbrica di cinghie per trasmissione di Bertorello Remo; calzaturificio Torinese (dal 1925 ha anche una sede in piazza Ferrer);

il negozio di idraulica-elettricità-casalinghi

dei f.lli Curti; il negozio di articoli tecnici di Bertorello Remo; i

costruttori edili ‘Eredi Merlo Bartolomeo’. .

La giunta sampierdarenese

decise mutare il nome in ‘via Milite Ignoto; il 19 agosto 1935. Il podestà divise la strada in due

tratti : quella a mare divenne ‘via Martiri Fascisti‘ e quella a monte ‘via delle

Corporazioni’. Nel 1945 , per la legge del ‘chi vince ha diritto

all’ultima’ divennero rispettivamente ‘via P.Reti’

e ‘via W.Fillak’

DEDICATA al secondo re d’ Italia,

soprannominato“re buono”.

Umberto di Savoia nacque a

Torino il 14 mar.1844 da Vittorio Emanuele II e da Maria Adelaide d’Austria.

Da giovanotto, per ovvietà

sociale e forse anche per contrastare il naturale carattere mite ed incerto, fu

avviato alla carriera militare; a 22 anni partecipò con distinzione nella

perduta battaglia di Custoza (1866 - 3ª guerra di Indipendenza, fece parte del

famoso quadrato del 49° reggimento) ove si meritò una medaglia d’oro al VM.

Divenuto re per successione

nell’anno 1878, ebbe un periodo di governo assai difficile sia per le

difficoltà economiche legate a tutte le guerre affrontate sino ad allora; sia

per il contrasto con le forti forze repubblicane che –nella sua ottica- stavano

quiete solo nei periodo bellici a cui partecipavano in massa come volontari ma

che in pace innescavano irrequietudine nelle popolazioni sollevando gravi

problemi sociali; sia per le difficoltà burocratiche nell’amministrare

uniformemente tutte le terre unificate, legate come ideale ma con ciascuna

abitudini burocratiche ed amministrative diverse: quindi una Italia unita

politicamente e militarmente, ma non ancora nell’assetto ideologico e

produttivo; sia infine per delle scelte -a posteriori giudicabili inopportune

ed infruttuose, se non addirittura portatrici alla nazione solo di lutti e

difficoltà economiche- come la guerra d’Africa, la Triplice Alleanza, il

dissidio con la Francia. Quindi in sostanza ‘buono’ per modoi di dire e molto

di parte.

Sposò Margherita di Savoia,

nata a Torino e figlia del Duca di Genova;

la quale politicamente fu sempre

più legata alle destre (fino al fascismo) e che assai spesso riuscì ad

influenzare anche il consorte, costringendolo ad una personale condotta ‘cerchiobottista’.

Tipici esempi sono, per di qua, le scelte neo assolutiste, tipo decorare il

generale Fiorenzo Bava Beccaris (che aveva –poco

gloriosamente - soffocato nel sangue le rivolte della Lunigiana (1894) e di

Milano (1898, arrestando nelle patrie galere riformisti (Anna Kuliscioff e Filippo Turati), anarchici, cattolici progressisti (don Davide Albertario), socialisti e poeti schierati nella protesta (Pietro Gori, assente da Milano ma compositore di una

poesia contestatrice); oppure

tentare una svolta del regolamento parlamentare somigliante ad un colpo di stato

mirato a diminuire o annullare l’appena inaugurata svolta democratica (sorretto dai ministri Starabba march.di Rudinì e dal

gen. Pelloux, ma sventato dai liberali giolittiani, dai radicali e socialisti

(tra essi –in Parlamento- Leonida Bissolati, moderato, dopo essersi azzuffato

in aula di Montecitorio contro Sidney Sonnino e Prampolini, rovesciò nell’aula

l’urna della pericolosa votazione). Per di là, anche se ammansito da questa

pesante sconfitta elettorale, avallando infine - o meglio, politicamente costretto

- la svolta liberale giolittiana, riconoscendola nel successivo – e per lui

ultimo - discorso alla Camera (16 giu.1900) di inizio legislatura.

L’errore più grave fu di non

aver capito e quindi non aver affrontato il malumore e l’agitazione popolare;

illuso da lusinghe imperialiste e glorie esteriori, non prese decisioni per

arginare le gravi incrinature dovute ai dissidi sociali interni, che gli

causarono ben tre attentati alla vita, di cui l’ultimo fatale per mano

dell’anarchico Gaetano Bresci il 29 lug.1900 a Monza, ove era per una

premiazione scolastica.

Il

Bresci anarchico pratese, trentunenne, tessitore di seta, schedato come

sovversivo ha però la fedina penale pulita; venuto apposta da Paterson in

America e sistematosi momentaneamente dalla sorella presso Bologna dove

riusciva anche ad esercitarsi al tiro a segno con la pistola. Senza una

organizzazione più vasta, per propria iniziativa quindi, riuscì a saltare sul

predellino della carrozza ed a sparare a bruciapelo tre colpi (uno al cuore,

uno alla spalla, ed uno al polmone. Fu subito catturato; nel preparare il

processo chiese essere seguito a Filippo Turati che però rinunciò; fu difeso da

un altro anarchico avv.Francesco Saverio Merlino, non trovando nessuno che si

arrischiava a provare a difenderlo pubblicamente; difatti nemmeno poté sviluppare

la tesi difensiva quando il Presidente sbrigativamente interruppe l’arringa.

Ergastolo. Ma il 22 maggio dell’anno dopo, 1901, fu trovato morto in cella nel

penitenziario di santo Stefano, suicida per impiccagione o -per i suoi amici-

‘suicidato’. Emotivi di sospetto ce ne sono tanti, dall’uso giornaliero del ‘santantonio’

ovvero percosse a dosi quotidiane, all’abbandono anche dei suoi simpatizzanti

politici (che intravvedevano nel re le aperture a riforme di liberalizzazione,

all’assenza di qualsiasi documento nella cartella a lui intestata

dell’Archivio di Stato).

La salma fu tumulata a Roma,

nel Pantheon.

Alla sua morte, il successore

diede il via ad una serie di riforme in senso liberale e sociale (età giolittiana).

Nel 1898, il re aveva stipulato

una polizza vita con i Lloyd londinesi: la

famiglia non poté intascare la somma per vari motivi (tra i quali il

congelamento dei beni all’estero durante l’embargo -quando l’Italia invase

l’Etiopia-; e l’ultimo conflitto). La cifra più gli interessi (2 miliardi nel

1950) fu prelevata dai Savoia dopo un tentativo dell’avvocatura di Stato della

Repubblica di rivendicarne la riscossione.

BIBLIOGRAFIA

-Alizeri F.-guida illustrativa

per la città di Ge.-Sambolino.1875-pag.667

-Archivio Storico Comunale

-Archivio Storico Comunale

Toponomastica - scheda 4525

-A.sconosciuto-Storia del

trasporto pubblico a Ge.-Sagep.1980-pag.204

-Ciliento B-Gli scozzesi in

piazza d’Armi-DeFerrari.1995-pag.55.56.92

-Cevini-Torre-Architettura e

industria-Sagep.1994-pag.117

-DeLandolina

GC–Sampierdarena-Rinascenza .1922 – pag. 57

-Doria M.-Sampierdarena 1864-1914

mutualismo e...-Ames.2005-p.66

-Enciclopedia Motta

-Enciclopedia Sonzoagno

-Gazzettino Sampierdarenese :

7/80.7 +

-Genova Rivista municipale

6/32. + 2/33.121.209 + 7/33.5 +

-Il Secolo XIX del 29

luglio2000.pag. 24 +

-Lamponi M-Valpolcevera come

eravamo-Mondani.1993-pag.2

-Naniglio.Calcagno-Giardini,

parchi e paesaggi...-Sagep.1991-67-80

-Novella P.-Strade di Genova-

Manoscritto b.Berio.1900-pag.14.19

-Pagano/1908-pag.873-9—-/19-pag.1015-—/33-pag.1690-7---/61-pag.444

-Pastorino.Vigliero-Dizionario

delle strade di Ge.-Tolozzi.1985-pag.1793

-Pescio A.I nomi delle strade di

Genova-Forni.1986-pag.350

-Quaini M.-Carte cartografi in

Liguria-Sagep.1986-pag.57

-Stradario Comune di Genova

–edizione 1953-pag.-59.77

-

UNIONE vico

(dell’ ) Unione

Ora si chiama vico P.M.Ciurlo (nella

targa stradale, in basso a sinistra è registrato:”già vico dell’Unione”);

ed è una traversale di congiunzione tra via

della Cella e via G.Giovanetti .

Evidentemente fu scelto in

onore alle numerose Società di Mutuo Soccorso e cooperative che si

organizzarono nel borgo e poi nella piccola città, per mettere in pratica

quella parte dei dettami mazziniani, di solidarietà, fratellanza ed unione.

Fu così chiamato negli anni

attorno al 1850 quando una delibera comunale approvò di dare nome ad alcune

strade, tra cui questa; e sarà poi confermata, nel regio decreto del 1857 ove

compare esistente ed ufficialmente riconosciuta.

Nel 1901 risulta vi

abitassero al civ. 1 Sala Pasquale e C; al civ.2 eredi Lavino e Carrozzini; al

civ. 3 Vernazza.

Nell’elenco delle strade

comunali, pubblicato nel 1910, compare ‘vico dell’Unione, da via Cella a via

A.Doria’ con un unico civico.

Nel 1926, solo due centri possedevano una titolazione

eguale: SPd’Arena con il vicolo, e Voltri con una piazza

Il nostro ancora era con questo nome nel 1933, di 5.a

categoria, con civici sino all’ 1 e 4 .

Fu il podestà che il 19

agosto 1935 deliberò cambiare il nome; non si conosce con quale logica o tipo

di scelta fu preferito Voltri o forse, fu eliminato in ambedue perché scomparve

definitivamente dalla toponomastica cittadina.

In alcuni testi è senza, in

alcuni con la scritta “dell’ “.

Nell’elenco comunale è senza la

particella.

BIBLIOGRAFIA

-Archivio Storico Comunale

-Archivio Storico Comunale

Toponomastica - scheda 4530

-DeLandolina GC.-Sampierdarena

-Rinascenza.1922 – pag. 57

-Novella P.-Strade di Genova-Manoscritto b.Berio.1900-pag.19

-Pagano/1933-pag.249

UZIEL vico Enrico Uziel

TARGHE:

vico – Enrico Uziel –

patriota dei Mille – 1842-1860 – già vico Maddaloni

in angolo

con via della Cella

in angolo

con via G.Giovanetti

QUARTIERE

ANTICO: Castello

da MVinzoni, 1757. In rosso la

chiesa della Cella; giallo, via della Cella, celeste ipotetico tracciato di via

BGhiglione.

da MVinzoni, 1757. In rosso la

chiesa della Cella; giallo, via della Cella, celeste ipotetico tracciato di via

BGhiglione.

N° IMMATRICOLAZIONE:

2859 Categoria: 3

da

Pagano 1967-8

da

Pagano 1967-8

CODICE INFORMATICO DELLA STRADA - n°: 63000

UNITÀ URBANISTICA: 26

– SAMPIERDARENA

da Google Earth, 2007. in celeste

via BGhiglione; giallo, via della Cella; la freccia verde indica il vicolo.

da Google Earth, 2007. in celeste

via BGhiglione; giallo, via della Cella; la freccia verde indica il vicolo.

CAP: 16149

PARROCCHIA: N.S.

della Cella

STRUTTURA: collega

via della Cella (inferiore), con via G.Giovanetti: teoricamente è doppio senso

veicolare non essendoci divieti, ma in pratica è agibile solo da motocicli

essendo impossibile per le auto voltare dalla parte di via della Cella.

Strada comunale carrabile, lunga 32 metri e larga 3, senza marciapiedi.

CIVICI:

2007=

NERI = da 1 a 3

ROSSI = da 1r a 3r e

da 2r a 10r

Nel

Pagano/40 è strada che – come oggi - va da via G.Giovanetti a via della Cella e

sono sono segnalati i civv. 1 e 3.

STORIA: con

l’erezione delle case e la delimitazione della stradina, il primo nome

ufficiale fu di “vico Maddaloni” (vedi),

di 5.a categoria e quando via Giovanetti ancora si chiamava via A.Doria . E tale rimase sino alla famosa data del 19 agosto

1935, quando il podestà di Genova firmò il cambio col nome attuale.

DEDICATA al genovese

di adozione, essendo nato a Aronne (Venezia) il 13 ott.1842. La famiglia,

fuggiasca quando lui aveva sette anni, col padre esiliato dopo una perduta

rivolta in città, raggiunse Genova ove crebbe coltivando gli ideali

dell’indipendenza. Due

cugini, Giuseppe e Davide, anch’essi rifugiati a Genova, più maturi d’età

divennero Cacciatori delle Alpi combattendo nel 1859 la seconda guerra di

Indipendenza. Ma appena anche lui ebbe

raggiunta l’età di diciotto anni, volle partecipare: seppur con non semplici

difficoltà, si propose per la spedizione dei Mille. Aiutato dalla soc.di Mutuo Soccorso,

fu incaricato di coordinare i volontari che arrivavano da più regioni; allo

scopo su un manoscritto autografo di tre fogli (conservati al Museo del

Risorgimento), scrisse le “istruzioni per la radunanza e l’itinerario di coloro

che prendono parte alla spedizione di Sicilia per raggiungere il punto di

partenza“; minuziose le raccomandazioni per passare inosservati alla polizia

sabauda. La polizia,

su istruzioni di Cavour sorvegliava la zona, ma “lasciava fare” purché non si

creassero sul momento complicazioni che potessero portare a problemi

diplomatici; era ben a conoscenza che molte confederazioni operaie, da tempo

lavoravano di nascosto per contribuire alla missione, e che i due vapori

-Piemonte e Lombardo- non erano là per caso ma pronti per la partenza per

disposizioni accordate tra Bixio e G.B.Fauché (dipendente del proprietario

Raffaele Rubattino; le navi sarebbero state da arrembare con l’inganno ed il

proprietario era ben consapevole che sarebbero andate perdute).

Facendo

parte degli esperti nel tiro con la carabina, riuscì a partire con questo corpo

(dei carabinieri), comandato da Antonio Mosto, costituiva un reparto a sé pur essendo di solo

trentadue persone; questi , armati di carabina, erano i migliori tiratori

scelti tra i tanti che andavano ad esercitarsi sui campi di tiro cittadini.

Costituirono l’arma vincente per i garibaldini: ben appostati, seppur a

discreta distanza, formavano ampi vuoti nelle file dei soldati borbonici ancor

comandati a marciare affiancati a ranghi serrati per essere pronti a far

quadrato, ma altrettanto così ravvicinati che ad ogni colpo ne cadeva

matematicamente uno.

Ebbe il battesimo di fuoco appena sbarcato, e combatté eroicamente a

Calatafimi, e via via fino a Palermo.

In questa città, il 27 mag.1870, il giovane appena diciottenne, mentre

scambiava battaglia con soldati borbonici appostati nei pressi del palazzo

Reale, venne colpito da un proiettile di cannone, rimanendo ucciso con la gola

recisa. Questa

battaglia durò tre giorni: i Mille affiancati da pochi volontari locali, e da

alcuni cittadini insorti, tennero testa a 18mila borbonici, combattendo per le

strade barricate e sotto il cieco bombardamento delle navi del re. Il momento

drammatico si raggiunse quando truppe fresche borboniche erano sul rientro in

città dopo essere state distolte da un fasullo inseguimento creato da Garibaldi

con ingannevole diversivo: ma fortuna volle che in contemporanea il generale

borbonico Lanza, non consapevole né delle sue forze né della precarietà dei

garibaldini, ma anzi preoccupato per la tenacia degli insorti e per i troppi

feriti e morti tra i suoi, chiese la resa.

Le

sue spoglie mortali andarono confuse con quelle degli altri caduti

nell’offensiva di Palermo.

Il cugino Giuseppe Uziel, comandante della 1.a compagnia

del battaglione dei volontari genovesi, cadde gravemente ferito al petto a

Monterotondo, morendo dopo pochi giorni.

A Genova, in via

G.Alessi 5, una targa muraria ricorda il cugino David.

BIBLIOGRAFIA

-Archivio

Storico Comunale Toponomastica - scheda 4537

-AA.VV.-Annuario.guida

archidiocesi—ed./94-pag.451---ed./02-pag.487

-Codignola

A-Genova e l’imprea dei 1000-Canesi 1961-I-pag. 338.340

-Genova

rivista municipale : 12/1937.37ritratto

-Milani

M.-Garibaldi e i 1000-Igiemme 1960-

-Morabito

Costa-Universo della solidarietà-priamari.1995-pag.170

-Lamponi

M-Sampierdarena- LibroPiù.2002-pag.90

-Novella

P.-Strade di Genova-Manoscritto b.Berio.1900-pag.18

-Pagano

ed.1933-pag.70- ; ed.1961-pag.417

-Pastorino.Vigliero-Dizion.

delle strade di Ge.-Tolozzi.1985-pag.1795fot

non

citato da Enciclopedia Sonzogno e Motta

da MVinzono, 1757. Ipotetico tracciato della strada, con

rossa la chiesa di s.Giovanni Decollato (don Bosco).

da MVinzono, 1757. Ipotetico tracciato della strada, con

rossa la chiesa di s.Giovanni Decollato (don Bosco).

da Pagano/1961 in due immagini affiancate; quando la strada

ancora non esisteva.

da Pagano/1961 in due immagini affiancate; quando la strada

ancora non esisteva. da Google Earth, 2007

da Google Earth, 2007 La loro villa invece, in una carta

del 1891 (nel libro di

don Bosco) appare

all’apice est-nord-est della proprietà dei salesiani (gialla e verde). Nella carta del Vinzoni,

corrisponde (in viola –

non sono sicuro -)–per

posizione e rispetto alla villa Currò (in celeste)- ma non è sicuro - alla casa (o neocostruita dopo, sul suo sedime) che era all’apice della proprietà

dei sig.ri Ghezzi la

cui casa principale appare sulla via s.Martino, non evidenziandosi se non una

strada di accesso -che definirei secondaria- facente ampia curva passando alle

spalle dei teatini e come andando a finire dove ora passa via N.Ardoino. Potrebbe quindi essere la villa che, in quella via, viene

attribuita in tempi più recenti ai Landi; e sempre con il ‘potrebbe’, essere

quella

La loro villa invece, in una carta

del 1891 (nel libro di

don Bosco) appare

all’apice est-nord-est della proprietà dei salesiani (gialla e verde). Nella carta del Vinzoni,

corrisponde (in viola –

non sono sicuro -)–per

posizione e rispetto alla villa Currò (in celeste)- ma non è sicuro - alla casa (o neocostruita dopo, sul suo sedime) che era all’apice della proprietà

dei sig.ri Ghezzi la

cui casa principale appare sulla via s.Martino, non evidenziandosi se non una

strada di accesso -che definirei secondaria- facente ampia curva passando alle

spalle dei teatini e come andando a finire dove ora passa via N.Ardoino. Potrebbe quindi essere la villa che, in quella via, viene

attribuita in tempi più recenti ai Landi; e sempre con il ‘potrebbe’, essere

quella

da

Pagano 1967-8

da

Pagano 1967-8