ODDONE via Manlio Oddone

Il 19 ago.1935 per questa strada era già stato deciso il nome di ‘via E.Rayper’. Nel Pagano/40 infatti non c’è.

Ma fu riintitolato il 20 dicembre 1943, nel periodo del fascio di Salò, il Podestà di Genova sottoscrisse la dedica al martire fascista.

Dopo l’ultima guerra, il 19 lug.1945 fu ripristinato il nome di via E.Rayper per la parte più a levante e fu dedicata a C.Dattilo il tratto stradale più centrale.

DEDICATA ad un capo manipolo iscritto alla federazione del Partito fascista repubblicano; il primo ucciso per strada (di 1567 successivi, sepolti a Staglieno in un sacrario della R.S.I.) con nove colpi di pistola alla schiena il 28 ottobre 1943 (Brizzolata dice che ‘morì il 31ottobre a seguito delle ferite’), quando i partigiani iniziarono la guerriglia urbana; il fatto a sua volta generò spietate e sanguinose risposte, con il presunto diritto da parte avversa della necessità di instaurare delle controrappresaglie; e via via una spirale di sangue infrenabile, per un tipo di guerra nuovo, senza regole perché mai in atto prima.

In via Dattilo presso il cosiddetto ‘palazzo dei telefoni’, ove in quegli anni aveva sede il comando della GNR (guardia nazionale repubblicana) avvenne il fatto di sangue, mani amiche di un vecchio commilitone al suo tenente, incuranti del colore ma degli affetti, depongono in silenzio ogni anno un mazzo di fiori o un cartello a mano, con due bande tricolori ed al centro la scritta “ten. Manlio Oddone sei sempre nei nostri cuori, 28 ottobre 1944 –(data attuale, nel caso 29 ottobre 1996)”.

Simbolicamente il 28 ottobre ricorre l’anniversario della marcia su Roma.

Per una parte politica, erano azioni “terroristiche a tradimento, di vile e barbaro sistema per rifuggire dalla lealtà del combattimento e che vigliaccamente colpiscono alla schiena” (lo stesso sistema sarà usato dalle B.R. nel tentativo di destabilizzare il governo in atto a quel tempo) e lo stesso viene usato ancora nel 2010 in Afganistan.

Dall’altra, era la necessità di adeguarsi ad un’impari lotta, essendo impossibile il leale confronto diretto.

La brutalità degli interventi come i bombardamenti verso la popolazione inerme, e le torture come mezzo per arrivare a delle notizie - furono unilateralmente iniziate per prime destando altrettanta esecrazione e sdegno di tutti gli onesti - silenziosi solo per paura - e mettendo in moto quella spirale infrenabile di “senza regole”, dove tra belve è difficile stabilire chi rappresenta la giustizia, se non aspettando alla fine chi vince.

Nell’ottica degli schieramenti dei partigiani, si legge che fu principalmente il PCI a dare impulso a questa azione di guerriglia urbana mirata a destabilizzare l’avversario. Considerato che la maggior parte dei quadri dirigenti del partito allo scopo erano stati istruiti a Mosca (da dove provenivano le direttive), apparirebbe evidente quindi che il tipo di azione fu studiato, previsto ed adottato come nuovo metodo di lotta; non nato spontaneo ma preorganizzato, voluto e spregiudicato perché ovviamente conscio delle ripercussioni in vite umane dalle rappresaglie (evidentemente valutate meno importanti del risultato preposto: ovvero il fine giustifica i mezzi: non è una novità storica !, specie con la pelle degli altri).

Ma nei confronti, chiarezza dovrebbe essere stata fatta nel 1999: l’attentato di via Rasella a Roma - abbastanza lontano quindi per poterlo giudicare con una certa serenità - è stato ufficialmente giudicato “atto di guerra”, sancendo un principio di legalizzazione al tipo di battaglia, anche se legata solo a quel contesto.

Per me uomo della strada, appare di difficile comprensione la giustificazione a quanto sopra, ed all’opposto la condanna alle identiche scelte delle B.R. prima, e nel 2002 dei Palestinesi, degli Afgani ed Iracheni; tutti ripropongono lo stesso problema: di una risposta non bellica ma terroristica, scatenando ambiguità di critica, valutazione e risposta.

Pacifisti non si nasce, si diventa: l’uomo per istinto di conservazione fin dall’inizio impara ad essere un violento (dai tempi di Caino). Ma, tutti gli istinti (il mangiare con le mani, i bisogni corporali, la sessualità, la stessa respirazione e l’emotività) si possono controllare con l’educazione all’autocontrollo: finché nelle scuole (dovrebbero essere le famiglie, ma ci sono ancora?) non si insegnerà come materia culturale (come le arti marziali), se ne parlerà tanto ma non ne avremo mai nulla.

BIBLIOGRAFIA

-Archivio Storico Comunale - Toponomastica, scheda 3123

-AA.VV.-1886-1996 Oltre un secolo di Lig.-SecoloXIX 1996-pag.359

-Brizzolari C.-Genova nella 2° guerra mondiale-Valenti.1978-p.310. volII

-Comune di Genova- stradario del 1953-pag. 65

-Gazzettino Sampierdarenese : 9/96.12 + 1/97.7 +

OMNIBUS piazza Omnibus

Corrisponde a piazza Vittorio Veneto.

Il termine latino significa “per tutti”; la tradizione vuole che provenga dall’insegna di un negozio di Nantes, di proprietà del sig. M.Omnes,che vi aveva giocato con la scritta “Omnes omnibus”: posta di fronte al capolinea del servizio di trasporto di quella città, uno dei primi mondiali; per la popolazione divenne un preciso punto di riferimento e di conseguenza lo fu pure per quel tipo di servizio.

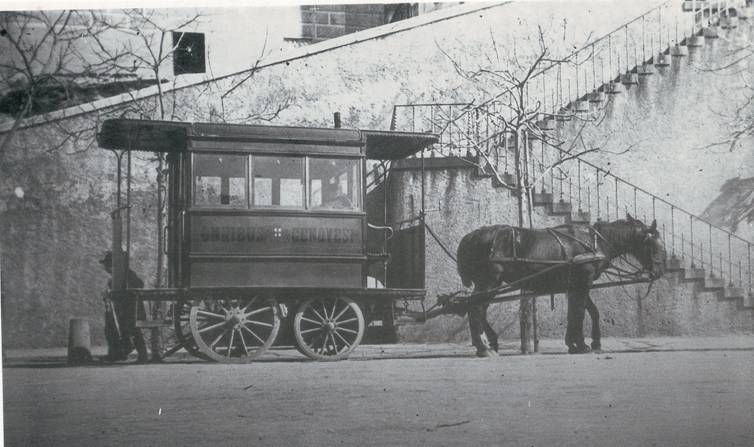

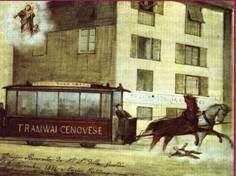

La soc. di Industria e Commercio di Genova, propose nel 1872 all’amministrazione civica, il primo progetto di trasporto pubblico (con largo apporto straniero): approvato l’11 marzo 1873, si costituì la Società Ligure di Trasporti, che per 29 anni convenne di gestire un servizio vetture dette” omnibus”, trainate da cavalli (senza guide a rotaia,ovviamente: queste comparvero a Genova nel 1878), con prime linee da Sampierdarena a porta Pila, a Voltri, a Bolzaneto. Le vetture, costruite appositamente, prevedevano misure adeguate (lunghe m.4.90, 45 cm per persona; per massimo 12 persone all’interno, più 10 in piedi nei due terrazzi; larghe 1,82 ; con un cocchiere ed un conduttore vestiti uniformemente; orari di transito ; prezzi = 10 cent.; capolinea a Sampierdarena “in prossimità della stazione ferroviaria”; un deposito in località della Coscia; ecc.)

In conseguenza avvenne una progressiva ristrutturazione della zona, soprattutto con la piena viabilità di via Vittorio Emanuele (via G.Buranello); la piazza divenne sede di arrivi e partenze del servizio convenzionato col Comune genovese, di vetture pubbliche trainate da cavalli (ancora senza eculissi) chiamate Omnibus con ovvia destinazione popolare del nome alla località.

foto di fine 1800

Quando cambierà nome, assumerà prima piazza F.Ferrer e poi p. V.Veneto

Essa, assai larga ed ancora poco frequentata dalle vetture divenne luogo di partenza per gare ciclistiche, gite sociali in montagna, punto di ritrovo sociale favorendo l’apertura di numerosi bar-caffè (nello spazio di 150+150 metri, ve ne erano sette o otto; nel 1922 c’era anche il ‘Dorando’ non segnalato dal pagano/21) e teatri più importanti .

Nel Pagano 1902 il primo accenno a questo nome, con la presenza del farmacista Delpino Eugenio (sino al 1912) che fa servizio notturno (nel 1919 sarà di Pizzorno G.).

Nello stesso anno 1902, le vetture, che davano nome popolare alla piazza, convergevano provenienti da tre linee: --da piazza della Nunziata andavano a Bolzaneto per 60 cent., partenza ogni 12’, orario estivo dalle ore 06½ alle 19½, orario invernale dalle 9 alle 18; --da piazza Umberto I a Rivarolo, cent.30, ogni 15’, orario estivo 7½-19, invernale 8-18½; --da piazza della Nunziata a SestriPon, cent.40, ogni 12’, orario estivo 5½-19, invernale 6½-18½.

Circa del 1910; ma non sappiamo dove era

Circa del 1910; ma non sappiamo dove era

Nel Pagano 1908’ (si presume che in questi anni che da parte dell’amministrazione comunale fu ufficialmente dato un nome alla piazza, dedicandola a F.Ferrer. Ma nell’uso popolare e scritto, per ancora due decenni vennero disinvoltamente usati ambedue i nomi: uguale quindi nel 1911, 12 (ove compare il ‘liquorista Verardo Eugenio’ (mentre Piaggio Domenico, stesso mestiere, è citato in piazza F.Ferrer); il verniciatore Parodi Giuseppe (c’è ancora nel 1921, non più nel 1925)); e nel 1925 quando si trovano segnalati: nel palazzo dell’orologio il floricultore e ‘orticoltore’ Anageri Luigi; citato nella piazza assieme alla cartoleria di Minoli Giovacchino; al parrucchiere Sasso Giuseppe; alla fabbrica di pasta alimentare e di pane di Rebora Paolo (questi, nel Pagano 1912 si ripropone come panettiere sia in piazza Ferrer che Omnibus); al droghiere Ivaldi Cesare; al dentista Zunino.

foto dell’anno 1900 foto 1910

BIBLIOGRAFIA

-Pagano/1908-pag. 875; /1912-pag. 1033; /1925- pag. 1809 ;

-parte della bibliografia di

piazza F.Ferrer

OPERAI via

Operai

TARGHE: via Operai

(sono tutte in plastica; nessuna delle antiche targhe è stata conservata)

angolo via Bombrini

angolo Lungomare Canepa

angolo con via Operai trasversale

prosecuzione verso ovest di via Antica Fiumara, angolo via Gaggini

QUARTIERE ANTICO: Canto

da MVinzoni, 1757. Ipotetico

tracciato della via; con in celeste, via Bombrini e giallo, via Antica Fiumara.

da MVinzoni, 1757. Ipotetico

tracciato della via; con in celeste, via Bombrini e giallo, via Antica Fiumara.

N° IMMATRICOLAZIONE: 2814 CATEGORIA: 2

da Pagano 1967-8

CODICE INFORMATICO DELLA STRADA: n° 43740

UNITÀ URBANISTICA: 26 - SAMPIERDARENA

da Google Earth. In giallo via

Antica Fiumara; in fucsia via Bombrini; in rosso via G.Gaggini

da Google Earth. In giallo via

Antica Fiumara; in fucsia via Bombrini; in rosso via G.Gaggini

CAP: 16149

PARROCCHIA: s.Maria della Cella

STRUTTURA: Con la ristrutturazione della zona della Fiumara, ha cambiato radicalmente percorso.

Anticamente, andava da via A.Pacinotti a lungomare G.Canepa (vedi cartina dal Pagano). Era senso unico verso il mare.

Per i lavori della Fiumara, dapprima fu chiusa ed il tragitto scomparve con la demolizione delle costruzioni affiancate nella sua metà da via Pacinotti.

Completato il lavoro, dal 2006 ha conservato la zona ma non il tragitto: ora è a forma di T = con l’ asta orizzontale, che va dal Palazzo della Salute a Lungomare Canepa (quindi è parzialmente sovrapponibile – ma solo per la metà a mare - al vecchio tracciato, che arrivava da via Pacinotti; oggi invece, nella ex metà a monte c’è il ‘Parco Fiumara’, che è separato dalla nostra strada - a livello della piazzetta con aiuola davanti alla ASL - da una cancellata). L’asta verticale della T invece, va dall’incrocio con via Gaggini, a ovest (parallela al mare; ha rubato un tratto dell’antica via Bombrini e copre la parte più a ponente della antica via Fiumara (anch’essa falsata rispetto il vecchio tracciato). In questo tratto, la parte di strada a monte ha un corridoio slivellato di un metro in basso rispetto la strada, e chiude il retro dei palazzi che si aprono in via Bombrini ma solo sino all’Arpal, quando detto corridoio si interrompe.

Sono senso unico da via Gaggini a ponente; e da lungomare Canepa alla piazzetta.

STORIA della strada: È datata 1846 una mappa della “zona del Canto”, ovvero del terreno su cui verrà costruito lo stabilimento di Taylor & Prandi (poi Ansaldo): in esso la proprietà di Rolla Francesco era circondata da una strada chiamata “strada comunale del Ponte”, detta “crosa del ponte”(vedi), poi divenuta via Bombrini, che dall’inizio di via Fiumara, a tragitto di una S rovesciata arrivava prima del ponte di Cornigliano, (e questo quando via Pacinotti non esisteva). Questi sono i nomi più antichi ritrovati, antecedenti all’insediamento industriale, quando vi esistevano solo alcune case padronali (ancor oggi è visibile una torre tipo saraceno inserita nella facciata di costruzioni industriali, appartenente ad una villa seicentesca demolita,: speriamo venga salvata dalla pianificazione prevista con la demolizione di tutta la zona) e dei loro manenti, qualche fabbrica artigianale e soprattutto orti fecondi e vigneti .

Dell’industria Quando nel 1846 Carlo Alberto, avvertendo la necessità ridurre l’importazione di materiale ferroso, accettò - anche se con una non poca diffidenza - di favorire una nascente industria meccanica genovese (soprattutto iniziavano le costruzioni di strade ferrate per cui occorrevano binari e locomotive; le navi diventavano di ferro ed abbandonavano le vele occorrevano i motori).

Cadde su San Pier d’Arena la scelta fatta dall’inglese P.Taylor a cui il regno anticipò, tramite Prandi, 500mila lire perché iniziassero.

I due lunghi capannoni iniziali, posti paralleli al mare, ebbero l’apertura a levante, sul primo tratto di quella antica strada comunale del Ponte su citata (la quale con curva a ponente proseguiva costeggiando il fabbricato più a nord, come detto per arrivare al ponte). Quando la proprietà Taylor fu rilevata dall’Ansaldo ed iniziò il suo movimento espansionista, l’aumento degli operai ed i raccordi ferroviari determinarono aggiungere al primo tratto della antica strada un nuovo tratto diritto verso nord che praticamente sfociasse presso la strada al Ponte (oggi Pieragostini) nella zona poi detta Crociera: all’ insieme, venne dato il nome di via Operai.

Tutta la zona attorno, dapprima coltivata a orti, poi soggetta a sparsi insediamenti industriali manifatturieri, con l’Ansaldo iniziarono gli espropri, e dal 1883 in poi via via venne demolito tutto attorno; e cambiando nome sociale e stravolgendo la antica struttura (ad esempio scomparve la metà della antica strada comunale al Ponte, inglobata nell’Ansaldo).

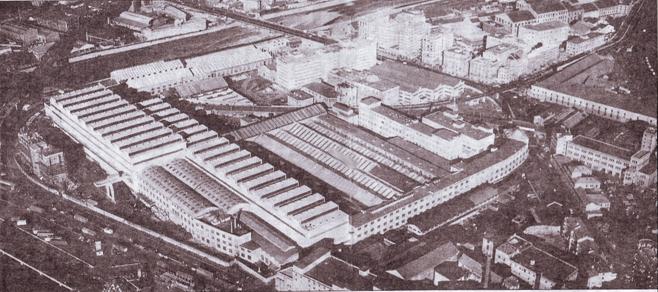

Veduta panoramica dell’Ansaldo. Nella parte bassa a destra, lungo la facciata bianca scorreva la prima via Operai (in diagonale verso l’angolo inferiore destro della foto, via Pacinotti).

Grosso ed indubbio vantaggio fu il lavoro offerto ai tanti che sempre più numerosi immigrarono al richiamo dell’industria (alla quale evidentemente poco importava conservare le antiche vestigia: pur di produrre, anche a svantaggio di tantissimi piccoli e medi stabilimenti, distruggendo l’artigianato ed a vantaggio degli industriali e dello Stato piemontese - non certo di San Pier d’Arena - (onorata - o capro espiatorio- per la scelta di tale insediamento?). È detto comune che non si può né si deve arrestare il progresso, ma in suo nome non si deve lasciar distruggere tutto il precedente; è come se in una casa per allargare i box si distruggessero le fondamenta.

Per sottolineare e celebrare l’enorme afflusso di addetti al settore metalmeccanico, che nel 1866 erano 1700, nel 1883 erano già oltre 3mila solo dell’Ansaldo, durante il conflitto del 1915-8 divennero 55mila, si diede questo nome a questa strada, a solenne testimonianza dell’enorme importanza che questa massa di lavoratori ebbe ed ha nell’evoluzione sociale, del lavoro, della società, dei governi, e non ultima della democrazia in cui viviamo.

Così nel 1900 la strada già esisteva, ma solo il tratto a monte, da via Fiumara a via Garibaldi (via Pacinotti) con due ingressi di privati (casa Casanova Luigi e C al civ.2 , casa Bagnasco GB e C al civ 3), ed uno dei magazzini Feltrinelli al civ. 4.

Il Pagano 1902 segnala solo civ. 1 f.lli Feltrinelli segheria a vapore (nel 1925 è soc.an. per l’industria ed il commercio dei legnami, via Cesare Battisti 20 (dal 1921 è anche al civ.16 di via C.Battisti) e via Operai 2r tel 41188);--- al civ. 3 il negozio di metalli e ferramenta di Bagnasco Gio Batta’ (vecchi) telef. n. 770;--- cNP negozio di cereali dei f.lli Dagnino;--- .

Nel 1910, limitata dalle strade con la stessa denominazione (Operai e Bombrini), aveva numeri civici sino al 2 e 3. Fu sul lato più corto del rettangolo che cingeva lo stabilimento Ansaldo, e che si offriva in via Operai, venne aperto il portone principale di ingresso dello stabilimento. Varcato il portone c’era un edificio di 2 piani per lato: a mare occupato dagli amministrativi (portineria, uffici, disegnatori, alloggi) a monte (magazzini e salone); procedendo verso levante vari successivi capannoni per modelli, fucine, forni, lamierati, tettoie, ecc.).

Nel Pagano 1911 e 12 al civ. 3 c’era sia il negozio di cereali dei fr.lli Dagnino; sia al civ.3 quello di metalli e ferramenta di “Bagnasco GioBatta (vecchi) telefono 770”

Unica titolazione nella Grande Genova, non subì modifiche con l’unificazione di SPd’Arena del 1926; quando era di 4a categoria e con civici sino al 2 e 11.

Nel 1940 la parte di strada a mare appare strozzata, ad est dalla facciata piccola del lungo edificio contenente uffici, esteso lungo la spiaggia e di proprietà ‘soc.an. Fiumara’ (che aveva gli uffici a Milano); e da est dai muri dell’Ansaldo e Demanio. Il Municipio di Genova riuscì a farsi cedere una fetta rettangolare dal primo, ed una porzione triangolare ad ovest degli altri due proprietari (l’Ansaldo cedette anche una fetta a triangolo della fronte dell’edificio racchiuso tra v.Operai, v.Bombrini e via Fiumara, della soc.Ligure Industriale e Commerciale), allargando questo sbocco al mare.

Nel Pagano di quest’anno, la strada esiste “da via A.Pacinotti a via Fiumara” senza alcun civico in rilievo.

Nel 1950 il Pagano vi pone ‘l’Allestimento Navi’ unica ed ultima sede locale dell’Ansaldo (ormai già tutto decentrato altrove).

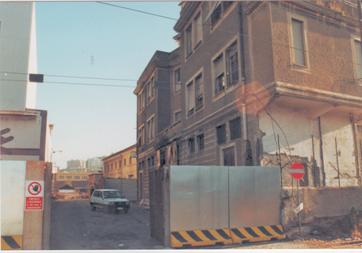

1999 - prima delle ristrutturazioni: lo sbocco mare la via

un tratto della via con targa iniziati i lavori - da mare

accesso

chiuso da via Pacinotti

accesso

chiuso da via Pacinotti

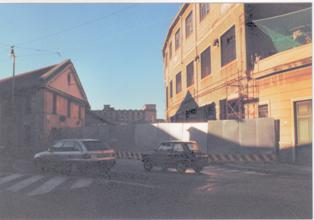

In pieno lavori, la banda rossa segna l’ex tragitto della strada; e la facciata delle costruzioni, la ex via Bombrini

Dal 2003 in pieno sconvolgimento della zona, alla strada viene cambiato completamente percorso: da levante a ponente, prosegue in diritto la via Antica Fiumara (ex ‘via Fiumara’) fiancheggiando –lato mare- la lunga facciata monte dell’ex proiettificio; e -lato monte- dapprima ancora un isolato di vecchie case (con il civ. 1 sormontato da una edicola con una madonna senza testa) e dopo, il retro di due nuove ristrutturazioni delle quali l’ultima è del Palazzo della salute. Finisce dividendosi a T: a sinistra verso Lungomare Canepa sovrapponendosi al vecchio tracciato; a destra verso monte, sino alla piazzetta antistante il Palazzo della Salute che ha civico 60 (portante nel centro una aiuola caratteristica (ripetuta in altre parti della zona) rotonda e tagliata a spicchio e con una scritta).

la strada ex Bombrini, con al centro quello che sarà il Palazzo della Salute

2005 attuale via Operai

2005 - sbocco a mare: a ponente, l’Ansaldo Energia l’attuale via Operai verso ponente

CIVICI:

2007= Dispari= da 3 a 13 (mancano 1, 9 e 11)

Pari = da 10 a 80 (mancano: 2→8; 12→18; 22→28; 32→38; 42; 46; 50→58; 62; 66)

Dal 2006 la strada intestata agli operai, inizia in corrispondenza del civ. 8; (essendo, il 4 e 6, della via Antica Fiumara) ed ubicati nell’antico edificio detto ‘ex proiettificio’.

===civ.30: la sede dell’AISM. Si apre anche in Lungomare Canepa. Associazione che si interessa dei malati di sclerosi multipla: essa è una gran brutta malattia, la cui causa è tutt’ora sconosciuta (se malattia degenerativa del sistema nervoso per cause virali, metaboliche, genetiche, ...); grandi speranze aveva creato la scoperta di Rita Levi Montalcini (premio Nobel), ma nulla di fatto nel 2011. L’associazione quindi svolge il suo altissimo ruolo nell’aiutare – con sussidi protesici, ginnici, logopedici, ecc. - i tanti colpiti dalla malattia che li porta ad una progressiva (a poussées e più o meno totale) perdita delle capacità motorie (arti inferiori con carrozzella; poi arti superiori con disuso delle mani; e infine del tronco, della vista, respirazione e sfinteri).

===civ. 8: ARPAL (agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure; la cui direzione generale è a Genova, in piazza della Vittoria, 15); ente nato nel 1998, ha lo scopo, collaborando con altri enti (pubblici e privati – compreso l’Università), di supportarli per la gestione e il controllo del territorio ligure; ovvero tutelare l’ambiente in cui viviamo. Con circa 380 impiegati, ha funzioni di controllo tecnico di ispezione, verifica e valutazione di tutti i progetti ed attività già in atto che abbiano un impatto con il territorio, mirando alla sua salvaguardia e manutenzione. Allo scopo, nell’edificio sampierdarenese, i laboratori vengono dotati di macchinari e personale adatti, previsti da norme internazionali e locali, capaci di svolgere accertamenti chimici, fisici, microbiologici, biologici – quindi anche strettamente in connessione con la salute; in modo che tutto avvenga nel rispetto degli sviluppi delle moderne tecnologie ma senza danno per chi ci vive. Il patrimonio che è oggi oggetto di attenzione da parte di questa istituzione, al contrario è stato per secoli violentato, a vantaggio di ben altri valori che non l’ambiente: e San Pier d’Arena ne sa più di qualcosa; il termine ‘rumenta’ ed ‘energia’ contengono di per sé produzione anche di scorie ‘inquinanti’ – intese come dispersione – accidentale o dolosa - dei residui nel terreno (e quindi nelle sottostanti falde acquifere e scarichi in mare; quindi acqua (potabile, ma anche di balneazione, dei torrenti e percolati, frane e biodiversità), ma anche nell’aria (per emissioni di rumori, di radio comunicazione, di microparticelle di smog, e – pericolo d’ oggi – di radioattività.

Nel 2010 ha compiuto 30mila sopralluoghi (compresi alcuni per la sicurezza di impianti di sollevamento).

===civ.60: dal 2006 è aperto il “Palazzo della salute”, la sede locale della USL 3 Genovese, istituzione regionale, sia con un settore burocratico medico-farmaceutico, che ambulatori e tutte le mansioni relative al concetto di salute: ricettari per i medici, sale per riunioni di aggiornamento, supporti per malattie specifiche (pannoloni per incontinenti; test per diabetici, carrozzelle e lettini, ecc.).

nell’atrio di ingresso dell’Arpal un monumento

residuo, monco, delle antiche fabbriche (archeologia industriale).

DEDICATA al lavoratore occupato nell’attività industriale e salariato (definizione de Enciclopedia Sonzogno)

Nel 1931 Genova era la città “più operaia” d’Italia: il censimento diceva che il 47% degli occupati erano operai (a Torino il 46 e Milano 43%); nel decennio 1961-71 erano ancora tanti, quando iniziò la grande diminuzione conseguente alla deindustrializzazione dell’impresa pubblica, che con maggiore evidenza dagli anni ‘80 cambiò il senso storico del numero e della presenza operaia in città.

Il fatto è che gli operai, certi vantaggi non li ebbero per diritto di esistere, ma dovettero conquistarseli gradino per gradino, col sangue, con enormi sacrifici, con gravi conflitti sociali per l’occupazione; allora questa strada, fu un contentino? per anni si ricalcò la stessa perseverante mentalità degli antichi aristocratici, per cui è seccante per chi comanda, non potersi arricchire adeguatamente sfruttando doverosamente la massa, usata perché valutata più o meno becera; e come se la rivoluzione francese nulla avesse insegnato, essere invece sottoposti a continue lotte per ritoccare e risicare - solo dopo scioperi e minacce - i contratti e migliorare le condizioni.

È dal tempo degli antichi romani, il dare un contentino alla plebe per farla quietare: l’osso al cane, e la polpa?; nulla è cambiato nel mondo; il dramma è che tale sistema sussiste ancor oggi anche se suonato apparentemente diverso).

Fu a Rochdale, cittadina inglese, che nel 1844 alcuni operai del ramo tessile si organizzarono per la prima volta col fine di cooperazione e mutualismo; e Mazzini là esule non può non aver recepito la messa in pratica delle sue teorie, e così fare da ponte per gli operai di San Pier d’Arena solo sette anni dopo, e far divenire il borgo capitale italiana del mutualismo prima ancora che città ligure. Laicità e cooperazione furono i principi base della nuova economia sociale; libertà dallo straniero, unità ed indipendenza d’Italia furono il collante tra repubblicani e regi, mazziniani ed i Savoia, per cento anni fino alla seconda guerra mondiale.

Da quel seme, crebbero come mai nessuna categoria di lavoratori.

Sono loro, che forti del numero e di una sostanziale esasperazione, da una situazione atavica di sfruttamento, fornendo una capacità produttiva sempre più qualificata, ‘rosicchiarono’ in centocinquant’anni un sostanziale miglioramento economico, sociale e culturale: da massa informe e succube, a protagonisti della moderna società. Le lotte con la polizia o occupando le strade, lasciavano il segno perché era il linguaggio che diceva alla città che molto essa dipendeva da loro.

Ma pur sempre furono tra loro, quelli che nei giorni -dal 16 giu.1944 in poi- vennero usati: “trasferiti” in massa (circa 2mila); concentrati su carri bestiame, senza alcun preavviso neanche alle famiglie, con destinazione Germania: per molti, la morte.

Sono loro, migliaia di tute celesti che al richiamo assillante di una sirena convergevano ad orario stabilito verso i cancelli dei grandi stabilimenti, sciamando nei vari reparti, chi a fondere la ghisa della siderurgia, chi ai nastri, chi nei magazzini delle fabbriche di latta, chi alle mille altre incombenze. Da mille a sessantamila operai, arrivati da tutta Italia (i foresti, i gabibbi, i terroni; piemontesi bottegai, calabresi ai lavori pesanti e le donne ‘a servizio’) più un indotto di altre decine di migliaia, che hanno travolto SanPier d’Arena: Paolo Lingua chiama “nova gens” (dal quadro di P.Nomellini esposto alla GAM e di proprietà del Comune di SPd’Arena).

Plinio Nomellini – Nova gens

Plinio Nomellini – Nova gens

Sono loro che oggi, sfoltiti i ranghi per le nuove esigenze commerciali,

quasi scomparsi in San Pier d’Arena, mandati precocemente in pensione a spese di tutti (l’ultimo contentino), non rappresentano più la forza di prima e – sparuti - si sono imborghesiti.

In sostanza se da che mondo è mondo, è il capitale (i ricchi) che promuove e condiziona le trasformazioni sociali, con la modifica demografica e con l’aumento della massa di operai – forti di uno zoccolo di base ben strutturato come l’Universale - la loro spinta all’evoluzione divenne duplice, anche se non sempre unidirezionale.

BIBLIOGRAFIA

-Archivio Storico Comunale

-Archivio Storico comunale Toponomastica - scheda 3170

-Archivio Ansaldo

-AA.VV.-Annuario.guida archidiocesi-ediz/94-pag.425---ed./02-pag.452

-Castronovo V.-Storia dell’Ansaldo-Laterza.1994-vol.I-pag.104foto.149

-Cevini & Torre-Architettura e industria-Sagep.1994- pag.82

-DeLandolina GC– Sampierdarena-Rinascenza.1922-pag.49

-Lingua P.-Genova, città narrata-Viennepierre.2003-vol.II-pag.16

-Manzitti-Minella-Ripartire da Genova-Sagep.2000-

-Novella P.-Strade di Ge-Manoscritto bibl.Berio-1900-pag.18

-Pagano/1940-pag.356--/50-pag.316

-Pastorino.Vigliero-Dizionario delle strade di Ge.-Tolozzi.1985-pag.1335

-Poleggi E. &C-Atlante di Genova-Marsilio.1995-tav.33

-Tringali S.-Sampierdarena 1864-1914-per Ames, Tipograf.2005-pag.18

-Tuvo T.-Ssampierdarena come eravamo-Mondani.1983-pag. 107.272-3

-Tuvo.Campagnol-Storia di Sampierdarena-D’Ampore.1975-pag.209

-Zerbini&De Ferrari-Dove

& Chi-2011-ed.GenovaDove-pag.517

ORGIERO via Carlo Orgiero

N.B. riportiamo il nome come è nella targa, ma sapendo che è sbagliato: ampia documentazione comunale lo scrive senza la i = Orgero.

TARGHE:

S.Pier d’Arena – via – Carlo Orgiero – pittore – sec. XIX -

via – Carlo Orgiero – pittore – sec. XIX

San Pier d’Arena – via – Carlo Orgiero – pittore – secolo XIX

di fronte a via G.Tavani

angolo a nord con via Bezzecca

angolo con via W.Fillak

QUARTIERE ANTICO: San Martino

da MVinzoni, 1757, In rosso, chiesa e oratorio di s.Martino

vescovo; celeste, via CRolando; giallo, via GTavani. In verde ipotetico

tracciato di via COrgiero.

da MVinzoni, 1757, In rosso, chiesa e oratorio di s.Martino

vescovo; celeste, via CRolando; giallo, via GTavani. In verde ipotetico

tracciato di via COrgiero.

N° IMMATRICOLAZIONE: 2815, categoria 3.a

da Pagano 1967-8

CODICE INFORMATICO DELLA STRADA - n° : 43940

UNITÀ URBANISTICA: 24 - CAMPASSO

da Google Earth 2007. In rosso via P.Reti;

azzurro via W.Fillak; giallo, via G.Tavani; verde via C.Orgiero

da Google Earth 2007. In rosso via P.Reti;

azzurro via W.Fillak; giallo, via G.Tavani; verde via C.Orgiero

CAP: 19151

PARROCCHIA: san Gaetano e san G. Bosco

STRUTTURA: Una delle precedenti targhe in marmo, che è stata rimossa e sostituita con una di plastica, aveva inciso nell’angolo sinistro in basso la scritta “già vico Calatafimi”.

Il percorso va a forma di ┐ da via Giuditta Tavani e dal sottopasso ferroviario che collega questa con via Spataro, a via Walter Fillak.

È servita dall’acquedotto DeFerrari Galliera.

STORIA: la strada si venne a formare dopo la metà del 1800, lungo la ferrovia (la cui costruzione ridisegnò molti tracciati) ed alle spalle delle casupole affiancanti la strada principale verso il nord. Si può tracciare una ipotesi: poiché l’itinerario di via Spataro è sei-settecentesco e preesisteva quindi alla ferrovia, forse in quell’epoca si continuava con l’attuale via Vicenza (quando questa era l’inizio di via Campasso ed unica a proseguire verso il nord); quando a metà 1800 fu eretto il lungo terrapieno venne appositamente lasciato il sottopasso perché corrispondente alla strada che si congiungeva con la provinciale; e l’essere così angusto e basso, sottolinea la allora solo pedonalità e non carrettabilità.

Agli inizi del 1900 venne denominata ‘vico Calatafimi’

Con delibera del podestà, il 19 agosto 1935 venne cambiata la denominazione in quella attuale, essendoci già una via Calatafimi in centro, trasversale di via Assarotti.

Nel Pagano/40 è citata come Orgero, da via G.Tavani a via Bezzecca; segnati i civv. neri solo dispari da 1 a 11; e due rossi: 4r officv.meccan.; 7r macch. d’occasione.

Nei periodi pre bellico-durante l’ultimo conflitto mondiale, era delimitata dai lati di uno stabilimento industriale chiamato FAL (Fonderie e Acciaierie Liguri (nel 1940 non è citato essere presente, sul Pagano), con ingresso in via san Fermo e poi in via Bezzecca; la mensa si apriva in fondo a via Miani: da lì alcuni partigiani fecero entrare nello stabilimento delle armi, nascondendole in un buco dietro il bancone di distribuzione delle vivande), alla cui demolizione (alla fine degli anni ‘50) seguì l’erezione dei palazzi attuali.

(rimangono i ruderi delle pareti dello stabilimento, nel tratto più a nord, dove la strada si va a collegare con via W.Fillak).

CIVICI: NERI= da 1 a 13 e da 2 a 6

ROSSI= da 1 a 57 (compreso 3a; escluso 35)

2 a 110 (compresi 7a - 84a)

===civv. 2 e 4 , assegnati nel 1961

===civ.6 : fu costruito nuovo nel 1963

===civv. 11 e 13 assegnati a nuova costruzione nel 1962

===24r: nel 2007 internet segnala la soc.Panificatori (lavoratori del pane, con mappa dei fornai panificatori).

DEDICATA al pittore nativo di Castelnuovo Scrivia (AL, vicino a Tortona), il 22 maggio 1844.

La famiglia si trasferì a San Pier d’Arena, e lui subito dopo le elementari, frequentate alle Tecniche, fu avviato dal padre alla professione dell’ebanista. A venti anni (1864) fu presentato da Maurizio Dufour e Raffaele Granara ed iscritto all’Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova, divenendo allievo del Barabino (ambedue di San Pier d’Arena lo seguiva anche nello studio privato e nei lavori di decorazione), conseguendo da subito brillanti risultati (una medaglia d’argento nel corso di ‘figura’ ed una menzione d’onore) e costituendo -assieme al Vernazza, Torriglia, Popert, Gainotti- il “nucleo storico” della scuola barabiniana. (detto anche ‘gruppo dei Sampierdarenesi’) Rimase all’Accad. Ligure di Belle Arti fino al 1867. Sempre attento e pronto a favorire i giovani artisti e gli studiosi, fu apprezzato e stimato da essere eletto presidente di vari solidalizi artistici cittadini, finché dal re fu nominato Cavaliere della Corona.

Nel 1874, dipinse a memoria l’olio che si conserva nelle sale della società Universale raffigurante Carlo Meronio, nostro concittadino, presente a tutte le spedizioni garibaldine dal 1860 sino a Digione (ove morì il 26 nov.1870 essendoci andato con Garibaldi, (assieme ad altri soci della società Universale: Cerruti Carlo, Derchi Vincenzo, Morando GB, Poggi Pasquale) quali volontari a difendere la Francia dall’invasore prussiano).

Nel 1890 il giornale settimanale sampierdarenese politico-amministrativo ‘La Ragione’ (con tendenze dapprima liberali poi moderate) lo propose nella lista dei candidati per le elezioni amministrative del 20 luglio, assieme a Giovanni Bombrini, Lazzaro dr Vanessa, Natale cav Romairone (allora direttore della cassa Generale) e GB Sasso. Tale giornale diede vita in città nel dicembre 1890 alla ‘Società Patriottica’ fondata dall’avv.Chiazza ed alla quale non sappiamo se appartenne il pittore anche se l’assenso appare ovvio. In veste politica, per molti anni fu assessore della pubblica istruzione

Nel 1895, nel Politeama Genovese, finì di affrescare sia la volta (illustrando i ritratti dei più grandi maestri della musica e della poesia) che il boccascena (con un trionfo di bellissimi putti).

Negli anni 1902 abitava in via V.Emanuele (v.G,Buranello) al 22 (non corrisponde all’attuale; 26 era il Centro), vicino a p.za V.Veneto che ancora non esisteva.

Venne chiamato dall’Accademia, a 69 anni (1913), a far parte del Collegio degli “Accademici di merito” , nella classe dei pittori, mentre era assessore della pubblica istruzione del comune di San Pier d’Arena (carica assunta e mantenuta per oltre un ventennio: seppur di ideologia militante in campo avverso alla chiesa, fu grande estimatore di don Daste ‘largheggiando nel procurargli sussidi’, ed alla sua morte, tentò un’orazione di elogio ma fu costretto a rinunciare per l’intensa commozione).

Morì settantacinquenne il 14 giu.1919 a Genova (alcuni dicono a Castelnuovo, ove si era ritirato negli ultimi anni della sua esistenza).

Essendo un attivo

poliedrico, in sostanza viene ricordato in molte vesti: come pittore affrescatore e ritrattista, allievo

di NBarabino e come Accademico;

decoratore; disegnatore pubblicista sua è la copertina del lavoro teatrale di P.Chiesa; assessore nel Consiglio comunale di San Pier

d’Arena con l’incarico

della pubblica istruzione; attore;

dirigente teatrale.

Il Pagano/1921 lo cita come accademico di merito nella classe pittura

Feconda fu la sua produzione: ricordiamo affreschi sulla volta di chiese: sulla volta di NS di Belvedere (sua è l’’esaltazione della Vergine’);ed a Busalla (il ‘Trionfo del Rosario’); del Politeama Genovese (1895, andati distrutti nel 1942); nel fastoso Alcazar in Carignano (era un caffè-teatro- con biliardo, ma anche bagni e pattinaggio -con pista di 50m di parete-. Nel lug.1892 produsse una decorazione sulla volta e sugli specchi del gran salone); la ripittura della volta del teatro Modena (per il quale, su tela, dipinse anche “il Falconiere” usato come sipario secondario, cambi di scena o spettacoli meno impegnativi ed andato disperso); sulla semicupola della chiesa di CampoLigure (dipinse l’immagine della B.Vergine Assunta comparsa ai paesani –in guerra con i vicini- sul monte Bonicca nel 1595).

Su tela furono anche i sipari di soccorso del Teatro sociale di SestriP.(rimase aperto da1 1840 al 1895); di soccorso del Teatro Ristori (di via C.Colombo= via Sampierdarena, civ.14); quello principale del Teatro Khediviale del Cairo in Egitto (raffigurante l’entrata di Giulio Cesare nella città africana); e del Teatro naz. di Costa Rica. Ma anche in Piemonte e Lazio)

Su tela, più conosciuti sono i suoi numerosi ritratti, per i quali fu molto richiesto (essendo allora di moda; in attesa della nascente fotografia).

Importanti sono alcuni lavori di decoratore su ceramica.

Viene ricordato come personaggio di tempra pittorica assai robusta, innamorato dell’arte sua, coloritore veramente maestro e vanto della città, con stile brioso e frizzante, adatto nel produrre ritratti per i quali occorreva un tratto e tinte briose e frizzanti ma anche assai corretti .

Come scritto in prime righe, è ormai accertato da documenti comunali che il nome giusto è Orgero (e così lo riporta la bibliografia segnata sotto in verde); solo Miscosi lo chiama Oggero.

BIBLIOGRAFIA

-Archivio Storico Comunale – Toponomastica, scheda 3189

-AA.VV.-Ambiti barabiniano e novecento-UOES.1976-p.17 il sipario era per il Ristori

-AA.VV.-Annuario guida Archidiocesi-ed./64-pag.425; ed/02-pag.462

-AA.VV.-Contributo di SPd’Arena alla Resistenza-PCGG.1997-pag.38

-Beccaria R.-I periodici genovesi dal 1473 al 1899-Ge.1994-pag.490.510

-Beringheli G.-Dizionario degli artisti liguri-De Ferrari 2001-pag.284

-Bottaro.Paternostro-Storia del teatro a Ge.-Esagraph.82-v.I-157foto.166n17

-Comune di Genova-Stradario edizione 1953-pag. 127

-Durante A,-don Nicolò Daste_DonDaste.1984-pag.45.57.61

-Genova rivista municipale: 12/37.pag38ritratto + 5/67.pag.48

-Google di Internet –per CampoLigure e teatro di CostaRica

-Miscosi G.-Osservazioni e ricordi della vecchia Ge.-Tolozzi 1969-pag.8

-Morabito L.-il Mutuo Soccorso-ist.Mazziniano.1999.pag.337

-Pagano/1921 pag. 455

-Pastorino.Vigliero-Dizionario delle strade di Ge.-Tolozzi.1985-pag.1343

-Poleggi E. &C-Atlante di Genova-Marsilio.1995-tav.21

-Ragazzi F.-Teatri storici in Liguria-Sagep.1991-pag.88.96n27.187

-Ragazzi F.-Sampierdarena 1864.1914 mutualismo e...-Ames.2005-p.251

-Ragazzi. F.-Corallo-Chiavari-Sagep.1982-pag.40

-Roscelli D.-Nicolò Barabino maestro dei maestri-socUniv.1982-pag.51

-Tuvo Campagnol-Storia di Sampierdarena-D’Amore.1975-pag.112(dice che il Falconiere era per il Ristori non per il Modena)

Non citato da E.Sonzogno + E.Motta

+ Novella + La pittura in Liguria dal 1850 + le cronache di SestriP

ORSOLINO via Antonio

Orsolino

TARGA:

via – Antonio Orsolino - scultore-architetto– sec. XVI-XVII - già via del Prato

a ovest, angolo con via U. Rela

QUARTIERE MEDIEVALE: Mercato

N° IMMATRICOLAZIONE: 2816

CODICE INFORMATICO DELLA STRADA - n°: 44160

UNITÀ URBANISTICA: 26 - SAMPIERDARENA

Da Google Earth 2007. In giallo via

U.Rela; in celeste via S.Carzino; un verde lungo la linea ferroviaria, via

AOrsolino.

Da Google Earth 2007. In giallo via

U.Rela; in celeste via S.Carzino; un verde lungo la linea ferroviaria, via

AOrsolino.

CAP: 16149

PARROCCHIA: s.Maria della Cella

STRUTTURA: senso unico viario privato, da via U.Rela a via A.Carzino, con numerazione dispari per locali sotto la ferrovia. Strada comunale carrabile senza marciapiedi , lunga 70,89m e larga 3,43m.

Nel nov.03-ago/04 la strada appare inclusa nell’elenco delle ‘vie private ad interesse pubblico’ e quindi programmata a divenire municipale per poter usufruire di manutenzione e dei servizi (illuminazione, asfaltatura, fognature e spazzatura, ecc.).

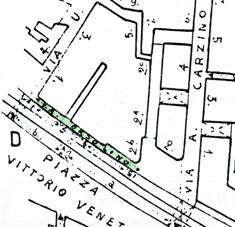

STORIA: Per questa carrettabile formatasi a monte della ferrovia, ed aperta ad un vasto spiazzo facente parte dei giardini in massima parte della villa Centurione (comprendeva quindi anche la piazza Felice Cavallotti; i sottopassi ferroviari,nei tracciati delle ferrovie,in tre tempi diversi vengono chiamati per l’appunto: sottovia Prato quello che si apre a via U.Rela; sottovia Traverso, poi sottovia “dei fiori nascenti” quello che si apriva al cinema Splendor; sottovia Centurione e Mameli, quello che si apre a via Carzino) ed in parte a levante della confinante Gavotti, e ambedue tranciati dalla ferrovia, fu dato il nome popolare di via Prato.

Nel 1900 circa il nome divenne ufficiale quando aveva già 18 case di abitazioni (probabilmente appartamenti). Il nome fu esteso anche a via U.Rela al suo nascere.

Nel 1910, “via Prato” andava ancora “dalla piazza F.Cavallotti a levante a fianco la ferrovia”, con civici sino al 6 . A questa data via U Rela già compare come autonoma , da via Vittorio Emanuele a via N.Daste.

Nel 1933 era ancora via del Prato.

Il 19 agosto 1935 il podestà avvallò con delibera il cambio del nome con quello attuale.

Sul Pagano/40 è presente, da p.za Sabaudia a via Popolo d’Italia. Ha due civici neri 2,4; e rossi: 8r teatro Splendor.

CIVICI

2007= da 1 a 15; e da 2 a 26 (mancano 10→16)

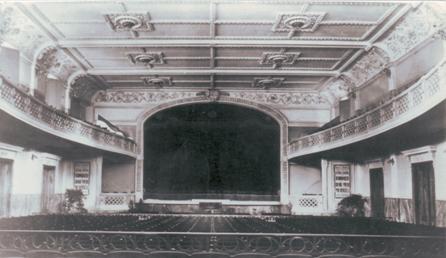

===civ 8r: edificando nel giardino di una preesistente attività artigianale a gestione familiare (vedi via Prato) e contiguo al giardino dell’Universale, il 24 ott.1921 si inaugurò il cinema teatro Nuovo Splendor, di proprietà di Stefano Frugone (che già possedeva, ma più piccolo, il Teatro Cinematografo Splendor, ove ora è il bar Roma sul lato a mare di via Vittorio Emanuele, allora ancora volgarmente chiamata piazza Omnibus). Di forte richiamo furono l’impianto di illuminazione elettrica, inusuale a quei tempi e la decorazione per tutto il percorso con fogliami in stucco bianco, solo nel vestibolo all’ingresso, sorreggenti un lampione, troneggiavano due statue muliebri seminude che messe alle due entrate in sala volevano rappresentare la luce contro l’oscurantismo a sua volta raffigurato da due figure maschili prone e sconfitte: l’opera era dell’allora giovanissimo pittore locale Antonio M.Canepa: avevano creato un certo scalpore perché il parroco non aveva ritenuto opportuno entrare a benedire i locali scandalizzato dalla loro presenza (si proiettava “Il romanzo di un giovane povero” intervallato da uno spettacolo di arte varia presentato dalla compagnia Davico-Fineschi, e con la presenza della ‘bella Elena’).

L’interno, costruito a ferro di cavallo, aveva platea, una galleria delimitata da una ringhiera in muratura, nonché 2 barcacce e 6 palchetti. Il pavimento era in graniglia alla genovese.

Nell’immediato dopoguerra, essendo i grossi teatri genovesi praticamente tutti ridotti in cenere, sopperì alle esigenze di tutta Genova, assieme ai pochi altri teatri sopravvissuti.

Nelle successive ristrutturazioni post belliche, ultima quella del 1971 nella quale i proprietari furono costretti all’abbandono come utilizzo teatrale se pur conservando il palcoscenico; per adattarlo a solo cinematografo; le strutture sceniche vennero eliminate ed il nome semplificato a “cinema Splendor” . Ma col progredire della TV ebbe difficoltà a mantenere la sala economicamente in attivo, poi a proiettare film, nel cui intervallo far vedere su schermo a parte programmi TV tipo ‘Lascia o Raddoppia’ di Mike Buongiorno; poi alla fine fu deciso -anni 1980- a tentare le cosiddette “luci rosse”. Nel 1989 fu classificato di 2° categoria; con 1100 posti a sedere dei quali 880 in platea e 220 nelle gallerie; poltroncine in legno; impianto acustico monofonico; aspiratori d’aria essendo consentito fumare; due proiettori da 35mm. Tutto gestito da Lorenzo Calcagno, mentre i muri rimanevano degli eredi Frugone.

il cinema-teatro Splendor

Foto con alcuni ‘maggiorenti’ della città, nel palco centrale del teatro Luigi Frugone con parente

Dopo alcuni anni di chiusura, fu completamente svuotato e nel 1991 ristrutturato a silos, con box privati per auto.

DEDICATA allo scultore del quale ben poco si sa; infatti scarsissime, per non dire mancanti le notizie sulla vita e sulla attività dell’artista, e non si capisce per quale scopo fu proposto a titolare una strada locale.

Il padre Giovanni (provenne a Genova da Rampònio in val d’Intelvi di Como nel XV secolo; divenne così avo progenitore di una numerosa famiglia che operò in città fino al 700, e di cui alcuni divennero famosi perché particolarmente bravi. Dei figli vengono ricordati Battista (assai più bravo del Nostro), ed il nostro Antonio che nacque a Genova, registrato in santa Sabina.

Divenne allievo del Lurago, maturando fino a diventare un bravo architetto e scultore di qualche pregio. Il 2 apr.1585 si obbligò col fratello, a fare il portale del palazzo di Giulio Sale in piazza s.Maria di Castello. Sposò Concordia figlia di Rocco Lurago dalle stesse terre comasche, era pure lui venuto a Genova con poi discreta fortuna come scultore virtuoso e fecondo, ricordato per le sue opere a Tursi. Morì in città nel 1590 “in età decrepita”; e nel 1587 ebbe figlio Tomaso (che divenne molto famoso, più di tutti, e di cui ricordiamo tra tante la fontana, inizialmente collocata in piazza Soziglia ed ora in piazza Bandiera - le cui statue di Enea ed Anchise sono di G. Baratta - ed ebbe lunga ed operosa carriera assieme ai cugini, Giovanni e Cristoforo, figli di Battista, ed al nipote Giovan Battista figlio di Giovanni.

All’arte della famiglia è attribuita la statua della ‘Madonna Regina della città’, già posta sulle mura verso il mare).

BIBLIOGRAFIA

-Alizeri F.-Professori di disegno in Liguria-vol.I.58

-AA.VV.-Annuario guida archidiocesi-ed.1994-pag.425; ed.2002-pag.462

-AA.VV.-Scultura a Ge. e in Liguria-Carige-vol.II-pag.71

-AA.VV.-Strutture dello spettacolo-Regione Liguria-PCGG 1989-pag. 171

-Bottaro.Paternostro-Storia del teatro-Esagraph.82-p. 162foto.166n27.303n10

-DeLandolina GC–Sampierdarena-LaRinascente.1923-pag.22

-Genova, rivista municipale : agosto 1938.30

-il Secolo XIX- del 15.3.1981 + 25.11.03 + 23.08.04

-Lamponi M.-Sampierdarena- LibroPiù.2002- pag.71

-Novella P.-manoscritto storia di Genova-Berio.1930 c.a.-pag. 18

-Pagano ed. 1940-pag.357--/1961-pag.315.588

-Ragazzi F.-Teatri storici il Liguria-Sagep.1991-pag.228

-Soprani R-Vite de’ pittori,scultori….-1768-vol I.pag 420

non citato da ES + EM +