GIOVANETTI via

Giacomo Giovanetti

TARGHE:

via – Giacomo Giovanetti - economista-politico - 1786-1849

San Pier d’Arena –via - Giacomo Giovanetti -

economista-politico - 1786-1849

S.Pier d’Arena–2784-via-Giacomo Giovanetti–economista–politico–1786-1849

–già via A.Doria

angolo con

via San Pier d’Arena – (del “già via Doria, si legge solo la O)

tratto

inferiore, a mare – angolo est con via G.Buranello –

tratto inferiore,

a mare – angolo ovest con via G.Buranello –

tratto

superiore, a monte di via G.Buranello, lato ovest

tratto

superiore - lato ad est, angolo con via N.Daste

tratto

superiore – angolo con via A.Cantore

QUARTIERE MEDIEVALE:

Comune (o Castello)

da MVinzoni, 1757. In giallo via

della Cella; rosso, la chiesa della Cella. Le ville: in blu del march.Serra

Giuseppe; celeste dei Grimaldi; fucsia di Ambrogio Doria; verdone di francesco

Grimaldi-Gerace. In verde ipotetico tracciato di via Giovanetti.

da MVinzoni, 1757. In giallo via

della Cella; rosso, la chiesa della Cella. Le ville: in blu del march.Serra

Giuseppe; celeste dei Grimaldi; fucsia di Ambrogio Doria; verdone di francesco

Grimaldi-Gerace. In verde ipotetico tracciato di via Giovanetti.

N° IMMATRICOLAZIONE:

2784, CATEGORIA: 2

da Pagano 1967-8

CODICE INFORMATICO DELLA STRADA - n°: 29940

UNITÁ URBANISTICA: 26

- SAMPIERDARENA

da Google Earth, 2007. In giallo, via della Cella; rosso, la

chiesa della Cella. Trasversali: in alto via NDaste, a

metà via GBuranello.

da Google Earth, 2007. In giallo, via della Cella; rosso, la

chiesa della Cella. Trasversali: in alto via NDaste, a

metà via GBuranello.

CAP: 16149

PARROCCHIA: NS della

Cella

STRUTTURA: la

numerazione civica cresce seguendo da via San Pier d’Arena a via A.Cantore;

tagliata perpendicolarmente in tre tronchi da via G.Buranello e viadotto ferroviario,

e da via Daste.

La

strada, carrabile comunale, è senso unico sia da via N.Daste verso il mare,

per ambedue i tratti in quella direzione; che da via Daste indirizzati a via

A. Cantore.

Il

tratto dal mare a via Buranello, è lungo 110,62 m e largo 5,40m ; il tratto

intermedio è lungo 118,28m e largo 5,5m.; il tratto a monte è lungo 24, 26m e

largo 7,10m (in totale m. 253,16). Tutti e tre, hanno relativi marciapiedi ai

due lati, con lastre in arenaria , escluso il tratto a monte che è in piastrelle

rettangolari rosse probabilmente così decisi dai condomini dei civici

attinenti.

È

servita dall’acquedotto DeFerrari Galliera

Il

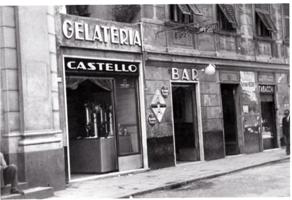

Pagano 1950 segnala esistere nella via una osteria di Monti G. al 52r; due bar di Castello F. al

5-7r e di Biancardi

Rosa all’84r; e due trattorie: al 25-27r

di Parodi A. ed al 73r di Francia Giulia.

Nel

2003, davanti alla chiesa, è stata rifatta la pavimentazione,

lastricata, distaccata dall’asfalto della strada. Secondo le intenzioni,

dovrebbe essere nominata “piazza” con un nome specifico.

STORIA della strada:

prima di essere dedicata all’avvocato legislatore (il cambio avvenne il 19 ago.1935

per delibera del podestà), si chiamava via Andrea Doria, e nel 1933 era di 1.a categoria.

Ma

prima ancora c’erano solo giardini ed orti:

(ovvero prima della ferrovia, degli anni 1850). Ancora prima, può essere che

nel 1200, quando sorse la chiesa, i terreni già

fossero proprietà dei Doria, i quali per secoli poi ebbero cura delle chiesa e

convento, come loro patronato (credo non sia dovuto a questo, come ossequio, che la strada ebbe nome

del condottiero; perché all’epoca della titolazione erano cambiati i

proprietari).

Su ‘Le ville del genovesato’ a pag..71 si scrive che dalla planimetria del

Vinzoni del 1757, la villa (posta sulla strada Comunale, a

monte degli orti in mezzo ai quali nacque la strada (oggi il civ.28), apparteneva al ‘mag.co Centurione’) risulta però - a sud - priva di giardino essendoci

invece quello molto esteso dell’adiacente villa Serra-Doria-Monticelli. Il Gazzettino Sampierdarenese

aggiunge –sbagliando- che il civ.28, dopo i Centurione, era divenuto nei quasi

cento anni a seguire villa Doria (e che aveva un giardino estendentesi sino al

mare); come è visibile dalla carta sopra, Centurione e Doria sono due case diverse,

e quella Doria oggi è scomparsa, mentre il vasto terreno è vero e fu ereditato

da una figlia, divenuta Pallavicini –vedi subito sotto-.

In tabelle del 1847 della soc. Strade Ferrate -

stilate al fine di espropriare i terreni per la costruenda ferrovia - la strada

non appare esistere ancora (sono citate come strade perpendicolari solo via della Cella a ponente e

crosa sant’Antonio a levante, che racchiudevano il quartiere detto ‘del Comune’); e la fetta di terreno fu espropriata alla marchesa

Orelina (o Arietina) Pallavicini, fu Lamba Doria Cesare e moglie del march. Alessandro

Fabio Pallavicini ambasciatore e residente a Monaco di Baviera (con

villa prospiciente la strada comunale interna = via Daste).

La strada appare quindi essersi formata, costruendo

le case nei terreni una volta di proprietà privata, e dalla metà del 1800 venduti dopo l’espropriazione

obbligatoria della strada ferrata (contemporaneamente all’ espansione delle industrie, che

ruppero l’incantesimo degli orti, frutteti e vigne a vantaggio

dell’edificazione popolare). Questa

proprietà privata, compresa nella “regione (o quartiere) del

Comune”, nella parte a nord apparteneva come scritto sopra, ai Pallavicini; e

nella parte a sud verso il mare, a Giorgio Giletta fu Giacomo ed alla Parrocchia. L’orientamento della via verso

monte, a forbice rispetto la più antica via della Cella, potrebbe essere

legato al cercare di rettificare il tragitto fino al primo ospedale cittadino

(nell’altra villa Doria, oggi in via A.Cantore).

CIVICI

2007

– NERI = da 1 a 15 e

da 2 a 12

ROSSI = da 1r a 95r (compresi 15Ar

e 37Ar); e da 2r a 92r

Nel

Pagano/40 leggiamo esserci

l’Arcipretura di s.Martino e SM della Cella, senza civico; nei civici neri, da 1 a 10, di privati (sartoria

coniugi Negri. Dr. Lanza Seb. medico, bustaia, ecc.). Nei civv. rossi, da mare a monte: 1r coltelleria f.lli Masè;

parrucchiere, 5r Castello gelateria, ulumi, frutta, 14r soc.an. Coop CarloRota;

parrucch., merceria, calzoleria, otton., drogher., 25r trattoria di ParodiAngela,

frutt., orolog., mercerie, calzat., panif., drogher., macell., vini.,

idraulico, legatoria, tessuti, 41-5r bar, polliv., calzol., liqwuori, osteria,

latteria, pesi e misure, salumi, vini, mode, drogheria, mobili, fruttiv., commestib.,

copisteria, ottoniere, merceria, corami, carbone, parrucch., fruttiv., bottigl.,

calzol., 75r commest coop.Carlo Rota, tele metalliche, macell., latteria, commestib.,

84r bar pasticc DagninoM, 85r farmacia Italiani.

TRATTO A MARE della ferrovia

da monte a mare

===Le

casupole nel tratto prospiciente il mare, di fronte alla chiesa, con la loro

struttura bassa ed irregolare, lasciano presupporre una loro origine alla fine

del 1700, primo 1800: considerato l’età della chiesa, non è facile giustificare

il bisogno di costruire così a ridosso della sua facciata (anche se a quell’epoca essa era

arretrata di svariati metri, aggiunti dopo),

se non nel vecchio concetto difensivo dalla parte del mare esposto a possibili

attacchi di pirateria o di eserciti invasori; il fatto che il loro portone di

ingresso sia rivolto a via della Cella e non alla via Giovanetti, lascia

presupporre che –anche se ristrutturate - il manufatto era antecedente

all’apertura di questa strada.

===la

chiesa,

essendo lunga e vasta la sua illustrazione, viene descritta alla fine della

descrizione della strada

===Le

altre case che si aprono sulla via prima della ferrovia, completamente lisce e

senza terrazzi, strette e con erte scale, con minuscolo vano interno da neanche

poterci inserire un ascensore, appaiono della metà-fine del 1800. Quelle sul

lato a ponente, come le precedenti, si aprono sui vicoli collaterali: per

Giannetto Doria, sul Gazzettino, questo è giustificato dal fatto che dove ora

sono quei civv. era uno spiazzo erboso, sul quale - per pochi anni - si

potevano applicare i primi rudimenti del gioco della palla (e dove additrittura

si allenò anche il Genoa C.& Football Club-1893; permettendo ai più vecchi

concittadini di ricordare la zona come quella del ‘gioco della palla’).

TRATTO A MONTE della

ferrovia

===civv.

4-6-8: Nel tratto intermedio, a

ponente, una certa curiosità è destata dal “palazzo

Bagnara”, stabilimento (dalle dimensioni fu definito un

‘bastimento’) cappellificio (di feltro e di paglia).

Fravega ricorda che il terreno, in precedenza, da vasto

possesso dei Doria (che favorirono la chiesa della Cella), divenne nel

1500/1600 più ristretto giardino della villa Centurione a monte; fu infine

usato quale spiazzo per giochi dei ragazzi del posto (pallacorda o ‘balla velenusa’)

ma anche dagli adulti, specie dai primi inglesi dipendenti delle fabbriche e

che poi riuniti al Saylor Rest fondarono il Genoa.

il palazzo Bagnara al

primo piano ai piani superiori

dal civ. 6

Fu

Bagnara Ermillo (per la famiglia Bagnara,

vedi in via N.Daste al civ. 28 - una villa dei Centurione) che nel 1886 iniziò con una

modesta accomandita con 10mila lire di capitale ad aprire una azienda

artigianale; aumentando poi fino a 50mila nel 1899 e 200mila nel 1906 (Doria scrive che il capitale

aggiunto provenne dal ‘Cappellificio Monzese’ e che nel 1908 gli impianti

valevano 410.451 lire).

Ricevendo finanziamenti da Varese, in pochi anni gli impianti crebbero di

valore, da circa 450mila lire a 750 tra il 1906-9: era divenuto il maggiore

cappellificio genovese, di importanza industriale, disponendo di due

stabilimenti (non si sa dove, il secondo). Riuscì così a costruire il palazzo

dell’attuale via Giovanetti (allora via A.Doria), adibendo i primi due piani a

fabbrica e quelli sovrastanti ad abitazione per gli operai (in un periodo in

cui era estremamente carente l’alloggiamento dei tanti immigrati ed occupati

pertanto può vantare essere stato il primo (e forse l’unico) concepito per

ospitarvi anche gli operai (si scrive altrove che nacque come fabbrica di

cordami.). Oltre alla distribuzione ed utilizzo degli spazi, altra

caratteristica fu -per l’epoca in cui non esisteva ancora il cemento armato-,

l’abbondante uso di rinforzi metallici.

I Bagnara, per se stessi, nel 1904 fecero ristrutturare

anche la villa a monte dei Centurione (via Daste civ.28), acquistandola da Copello.

La positiva espansione dell’attività, parallela all’uso e valorizzazione del

cappello a livello popolare, determinò la scelta di aprire in città anche dei

negozi: fu il figlio Ezdra (o Esdra, nome ebraico la cui

traduzione italiana è ‘aiuto’: fu un sacerdote della seconda metà del 400 a.C.

che guidò il ritorno di ben 1765 suoi compatrioti dalla schiavitù in Babilonia

a Gerusalemme ripristinando per la comunità la legge mosaica, facendo copiare i

manoscitti dei libri sacri traducendoli dal caldaico nell’antica scrittura

ebraica e facendo così rinascere la nazione giudaica) ad aprirne due, uno in piazza

Vittorio Veneto ed altro in via G.Buranello vicino all’intersezione con via

della Cella. L’altro figlio di Ermillo, chiamato Lucifero

divenne invece giornalista (Lucifero –per la mitologia figlio di Giove ed Aurora era ‘portatore di

luce’ in quanto custode dei cavalli della biga del sole e Lucifera fu il nome

della Luna rappresentata da Diana; per la Bibbia fu l’angelo che per superbia

si autominò capo degli angeli ribelli, condannato così alle tenebre col nome di

Demonio o Belzebù o Satanasso. Il nome è stato usato nei secoli ed ancora nella

nobiltà del 1900).

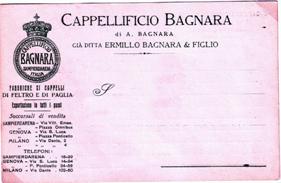

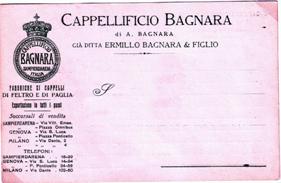

réclame dei cappelli

La cartolina (nel posto della data è impresso:”Sampierdarena

li ....191...”; riporta «Cappellificio Bagnara / di A.Bagnara / già ditta Ermillo

Bagnara e figlio // (nel tondo: cappellificio Bagnara - Sampierdarena Italia) /

(a sinistra:) «Fabbriche di cappelli – di feltro e di paglia / esportazione in

tutti i paesi / Succursali di vendita / Sampierdarena . via Vitt.Eman.; piazza

Omnibus / Genova via SLuca; piazza Ponticello / Milano via Dante 2; via Dante 4

/ telefoni Samperdarena 16-39 / Genova via SLuca 14-94; P.Ponticello 24-59 /

Milano 102-50»

Nel lustro che precedette la prima guerra mondiale, il calo

delle vendite obbligò porre la società in liquidazione accumulando perdite che

quasi triplicavano il capitale; la gestione economica risultò poi anche viziata

da irregolarità amministrative che provocarono strascichi penali incresciosi,

riducendo il valore degli impianti da 500mila a 50mila lire. Cosicché vennero

venduti all’asta.

Alcuni scrivono che fosse in attività ancora nell’ anno

1930. Sicuramente vennero adibiti ad uso abitativo anche i primi due piani, a

partire dal 1935 in contemporanea dell’uso commerciale-artigianale del piano

terra

Ambedue gli immobili furono infine ristrutturati ad

appartamenti d’abitazione. Una ricevuta d’affitto, datata apr.1955 relativa ad

un appartamento nel civ.6 int. A, è intestata a “eredi Cinzio Bagnara”.

È caratterizzato da un unico ampio vano scale interno,

centrale, quadrilatero, coperto in sommo da ampia vetrata per raccogliere la

luce. Oggi il palazzo ha tre portoni distinti con altrettante rampe di scale

corrispondenti; ciascuna scala sale singolarmente nell’androne comune, in modo

aperto in modo che ognuna è in vista dell’altra sino all’ultimo piano. Ad ogni

piano la porta di ingresso dei singoli appartamenti (e qualche finestra di

essi) si aprono su un pianerottolo fatto a balconata, che a sua volta si affaccia

sul vano scale; ed ognuna è separata da cancelletti personali cosicché ogni

appartamento –seppur aperto sulla via principale- ha come un terrazzino interno

(la maggior parte ha chiuso, ricuperando il piccolo vano).

Sul lato a levante della strada, c’era nel tardo 800 un grosso stabilimento, di

un sig. Copello (o Coppello o come altri,

Capello) che doveva essere un grosso imprenditore se a livello del sottovia di

via L.Pancaldo possedeva uno scambio ferroviario privato con una linea

proveniente dalla ferrovia a mare; se ne ritroviamo il nome per altri magazzini

alla Coscia, cointestati con un Garibaldi; e se l’attuale via Bezzecca prima

dell’ufficializzazione di questo nome, popolarmente veniva chiamata ‘via

Copello’ e lo stesso per la viuzza parallela a

levante di via della Cella, prima di chiamarsi vico Scaniglia, popolarmente aveva il nome del Copello.

===civ.

15: Il palazzo appare dall’esterno

rialzato di due piani. La facciata a nord conserva, anche se quasi

completamente cancellati, i disegni delle

persiane chiuse sulla facciata di via Daste (col ritmo da levante a ponente di

2 false, 2 vere, 1 falsa centrale, 2 vere, 2 false), usati anticamente per

coprire la simmetria e l’estetica anche laddove non erano finestre.

Il Doria del Gazzettino dice che è del 1860 (a me sembra assai posteriore) e

che per i suoi arditi capitelli e cornicione diede - e forse da tuttora- tanti

grattacapi; il cornicione, posto al quarto piano prima della sopraelevazione di

altri due, appare di stile neoclassico, ed è comunque vincolato dalle Belle

Arti, dal 1934.

Come si evince dalla testata di fattura riprodotta sotto, a questo civico

(salvo fosse 15rosso) dal 1904 (ed ancora nel 1935) c’era la ‘sede centrale’

(uffici?) dei vari spacci della Cooperativa di Consumo

Carlo Rota (la cui descrizione è fatta in via C.Rolando - vedi).

Dal 1991, nel palazzo all’interno 23 esisteva il ‘Circolo

Amici della città’, circolo culturale e benefico, apartitico, con

iniziative per una città a misura d’uomo con premi, servizi sociali ed anche

assistenziali.

===civ.87r: Nell’angolo, la antica farmacia Italiani. Nata come negozio di Luigi

Milanesio nella via che allora si chiamava sant’Antonio, questi avendo vinto la gara d’appalto nel 1881 (aveva offerto un ribasso del 12,5%

centesimi, contro il collega Raffetto che offriva l’8) , ricevette l’incarico di fornire l’ospedale di

preparazione farmaceutiche (allora pressoché tutte galeniche).

Nel 1885 la vedova Milanesio, signora Dòmino Ester (a quei tempi non era ancora necessario

essere laureati per gestire un esercizio simile), offrì servizio anche per il materiale da medicazione; nel tempo

vinse anche le successive gare d’appalto, con sconti sempre più sensibili, ma a

scapito ovviamente della qualità: questo portò la scelta da parte

dell’Amministrazione ospedaliera di aprire una farmacia propria (per frenare tale scelta, la Milanesio

propose la somma di 47mila lire contro una valutazione di 20mila per eventuale

acquisto dell’intero esercizio; e fece nascere un contenzioso che si protrasse

per anni (fino al 1915, quando il Consiglio di

Stato diede torto definitivamente alla farmacista);

ma anche dopo allora ancora - sollecitò tutti i colleghi

della città per una nuova citazione in tribunale, affinché l’ospedale non

aprisse anche al pubblico esterno (la Cassazione, alla sezione di Torino, darà poi ragione

all’Ospedale , facendo perdere la causa ai farmacisti)).

La

battagliera signora Milanesio cedette l’esercizio, alla fine del 1800,

all’unico figlio maschio e laureato Emilio che però morì precocemente di tifo

nel 1913; le tre figlie (Rosetta,

Margherita, Orsola (che sposando un Corvisiero ebbe un

figlio Enrico poi divenuto un valente ‘medico della mutua’ locale)) nel 1922 circa lo vendettero a Italiani

Domenico, che lasciò indelebile il suo nome scrivendolo sul marmo posto

sullo stipite delle porte; questi poi al dr. DeMaria Ottavio (diplomatosi in farmacia nel 1928

quando ancora non esisteva il corso di laurea –iniziato dopo il ’36- seppur

occorreva un esame di Stato abilitativo);

dal ‘64 ad ora è gestita dal figlio, dr. DeMaria Giorgio il quale a sua

volta sta cedendolo nel settembre/2005. Esternamente ingresso e vetrina hanno

un arredo in marmo, come conveniva ai tempi dell’apertura, per i negozi che

volevano essere più prestigiosi. Agli inizi del 2007 anche quest’ultimo cedeva

definitivamente le redini vendendo l’esercizio al dr _____***

===civ.

10: portone che dà adito ad una

costruzione attaccata al fianco est del palazzo Centurione di via Daste,

uniformando l’andamento delle facciate del lato ovest della strada (su via

Daste, il nostro palazzo ha una sola finestra, essendo profondo un solo vano).

===civ.12: Nel tratto terminale c’è l’Associazione nazionale Combattenti e Reduci, sez. Le Tofane, fondata il 22 feb.1919

da 79 superstiti locali, che ricevettero in custodia un tricolore combattente.

Praticamente i soci fondatori sono ormai tutti estinti; ma la sezione

frequentata dai reduci dell’ultimo conflitto, è interessata alla custodia e

vigilanza del monumento ai caduti, posto nei giardini Pavanello. Dal giu.1923,

è ente morale. Nel 1938, i soci acquistarono dalla soc.an. Cooperativa

Edilizia ‘Combattenti’ l’appartamento in cui sono ospitati; inaugurarono la

nuova sede il 26 feb.1939, donandola alla loro sezione chiamata ‘Le Tofane’;

attrezzarono i vani a sala ritrovo, con biblioteca, bar, biliardo, tavolini, e

custodendo l’’Albo d’onore’, con i nomi dei caduti in guerra della delegazione,

stilati dalla CRI nel nov.1922 e riportati nei marmi posti dietro al monumento

nei giardini Pavanello.

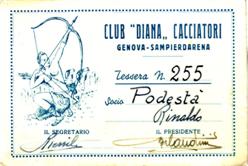

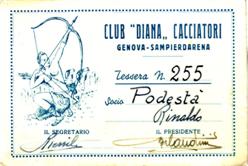

La

sede è occupata anche dal “Circolo Diana”,

il più consistente gruppo locale della Federazione Italiana della Caccia, con

centinaia di iscritti. La storia del circolo cacciatori descrive di una antica

“Società Cacciatori sampierdarenesi” con sede in via Sasso nel palazzo che

esisteva prima dell’attuale che ospita un supermercato. Dopo l’ultimo conflitto

mondiale, alcuni soci benestanti (citatati gli industriali Nasturzo e Sanguineti,

rispettivamente proprietari di società Latta per l’inscatolamento di conserve

e tonno; il secondo, in via Manin (via GD Cassini; dietro a DeAndreis-Casanova,

dove aveva sede la Depa)) desiderarono

proseguire con l’esercizio del tiro al piccione (che ancora nel 1958 era in attività; proibito per legge,

determinò lo scioglimento di questo gruppo);

altri (1948) più amanti della caccia all’antica, diedero vita al circolo Diana

e cinofilia, che -dopo un periodo ospitati in corso Martinetti (palazzo dei

Pagliacci), alla Croce d’Oro (fino al 1974), in via Daste (fino al 1981; dove era anche l’Istituto Pareto,

prima che questi si trasferisse in via Castelli e prima della ristrutturazione)- si trasferirono (1982) in via San Pier d’Arena

vicino al Giunsella; ed infine nella sede attuale.

===civv. 89-95rossi assegnati a nuova costruzione eretta

nel 1960.

Il Pagano/61 cita -di quegli anni, ai civv.neri-

varie imprese e professionisti tra i quali un grossista di vini (Gatti G. al 3/5, con negozio dal 34r

al 38r); la ‘A Luxnova’ (al 4 fabbrica di tende alla veneziana); una bustaia (Gazzo

Maria, al 4/3); due medici (Parodi Felice al 9/2 e Lanza S. al 9/3, attivi nei due decenni postbellici); al 13/4 la ditta AGIPS, di Lenti C, rappres. di prodotti specializz.).

Ai civv.rossi, al 2,15,32,71=quattro parrucchieri; 4=calzolaio;

5=gelataio Castello F; 10=salumeria;

12,24,61=fruttivendola; 25

trattoria Otto; 31 pasticceria Boeri e 39 pasticceria Bertorello; 73

bar trattoria Maggiora A.; 84 bar pasticc Biancardi

C & f.lli; 85 farmacia.

E così anche, un commestibili, 2 mercerie, calzature,

orefice, lavanderia, dischi e musica, cappellificio Barabino; macellaio,

idraulico, cartaio, 2mobilieri, osteria, 2 latterie, pesi e misure, camiciaio,

4 commestibili, mode, droghiere, bustaia, ottoniere, pollivendolo, merceria,

carbonaio, calzature, panificio, tele metalliche, macellaio, tessuti,

profumiere.

Gli anziani del Gazzettino, negli anni 1990, ricordano della

strada antichi artigiani e commercianti, senza precisare dove avevano sede

precisa: una distilleria DeAmicis di Checco Parodi; la coltelleria Masè, che

divenne il primo negozio di articoli sportivi cittadino; la fabbrica di bilance

Gatti; il ristorante del Giglio; il negozio di abbigliamento del Dria; il

pastificio di Fanti; l’idraulico Canale; il bar Savelli; la focacceria della

‘Pippa ai denti’; la pasticceria Boeri; la cantina Monti. Oggi 2004,

annoveriamo: di sopra: i Bovio pastificio; Chiurchi il fotografo;

pollivendola; Frambati mobilificio; 2 bar, una latteria; un calzolaio. Di

sotto: negozio di blu jeans; una trattoria; Mondo ferramenta (in realtà

gestito da Lucà); i fratelli Bisio articoli sanitari, priori della rinata

Confraternita di san Martino, della quale si parlerà dopo.

DEDICATA al

giureconsulto ed economista nato ad Orta (NO) il 17 giu. 1787 da Filippo

Giovanetti (chirurgo) e da Angelina Jori.

Laureato

in legge a Pavia il 10 giu.1807, divenne dapprima discepolo di Romagnosi; tre

anni dopo si avviò ai pubblici impieghi occupandosi come segretario della

regia Procura generale di Trento (presso la Corte di Giustizia dell’Alto Adige: qui trovò una situazione esplosiva sul piano della tensione nervosa, non

essendosi ancora spenta la rivolta dell’eroe alto atesino Andrea Hofer: con

rapidità d’azione seppe riportare alla normalizzazione il dipartimento tirolese).

Tornato

a Novara, la sua personalità lo fece spiccare nel suo ambiente per la

molteplicità e l’illuminazione dei suoi interventi; per la sua brillantezza

oratoria e culturale, divenne ben presto il principe del foro piemontese,

interessandosi a vasto raggio sia di argomenti popolari (contribuendo efficacemente alla

diffusione della cultura negli strati sociali più bassi e nell’infanzia,

elemento base per entrare nel novero degli stati europei più progrediti), che altamente scientifici tradotti anche

all’estero (pubblicando

opere specifiche legali, come un ‘commentario degli statuti novaresi’, opere

commerciali sulla produzione della seta, sulla raccolta della biada, sui

sistemi di irrigazione ed idrici in genere),

contribuendo alle riforme legislative (in particolare quelle riguardanti il libero scambio di merci

e di moneta nello stato sabaudo).

Questa

sua poliedrica capacità intellettiva lo portò a divenire consulente del re e ad

avere notevole influenza nelle sue decisioni, in un periodo storico del regno

in fase di nascita, crescita e individuazione di una personalità nazionale

necessariamente adeguate e dipendenti dagli indirizzi internazionali: Carlo

Alberto gli conferì il titolo nobiliare nel 1841, lo fece partecipe del

Consiglio di Stato nel 1845 quale presidente, ed infine senatore .

Nel

1848 fu lui che nel febbraio aiutò il re nel gravoso problema della concessione

dello statuto detto ‘albertino’, e nel marzo -rotte le ostilità con l’Austria,

malgrado i tempi non fossero ancora politicamente maturi e quindi causali

dell’insuccesso militare- molto si prodigò alla coalizione tra LombardoVeneto e

Piemonte, gettando le basi culturali e politiche del Risorgimento .

La

morte lo colse all’improvviso a Novara, nelle prime ore del 22 genn.1849

BIBLIOGRAFIA generale:

-Albo dell’ Ordine dei

Farmacisti-San Giorgio.1961-pag.33

-Algeri-DeFloriani-La

pittura in Liguria, il 400-Carige.1991-pag.238 foto

-Archivio

Storico Comunale

-Archivio

Storico Comunale – Toponomastica scheda 2146

-AA:VV:-Agenda

de “il Cittadino” anno 2009-pag. al giorno 30 dic.2008

-AA.VV.-Annuario

guida Archidiocesi-ed/94-pag.410; ed/02-pag.447

-AA.VV.-la

pittura a Genova e in Liguria-Sagep.1987-vol.I-pag.86

-Cavallaro

G.-Ospedale civile di SPd’Arena-Pagano-pagg.68.71

-Doria

G.-Investim e sviluppo econom. a Ge.-Giuffrè.1973-pag.220.399.

-Enciclopedia

Motta

-Enciclopedia

Sonzogno

-Gazzettino

S. : 3/74.3.16 + 8/82.11 + 1/84.13 + 3/84.7 + 1.89.11 + 6/93.6

+ 05.04.7 + 10/02.9

-‘Genova’ rivista

municipale: 9/37.36 + 3/39.64 +

-Novella P.-Strade di Genova-Manoscritto

bibl.Berio.1930ca-(pag.16)

-Pagano ed/33-pag.246.1259;

/40-pag.303; /50–pag.140; /61-pag.231.594

-Pastorino Vigliero-Dizionario

delle strade di Ge,.Tolozzi.1985-pag.868

-Poleggi

E. &C-Atlante di Genova-Marsilio 1995-tav.34.50

da MVinzoni, 1757. In giallo via

della Cella; rosso, la chiesa della Cella. Le ville: in blu del march.Serra

Giuseppe; celeste dei Grimaldi; fucsia di Ambrogio Doria; verdone di francesco

Grimaldi-Gerace. In verde ipotetico tracciato di via Giovanetti.

da MVinzoni, 1757. In giallo via

della Cella; rosso, la chiesa della Cella. Le ville: in blu del march.Serra

Giuseppe; celeste dei Grimaldi; fucsia di Ambrogio Doria; verdone di francesco

Grimaldi-Gerace. In verde ipotetico tracciato di via Giovanetti.

da Google Earth, 2007. In giallo, via della Cella; rosso, la

chiesa della Cella. Trasversali: in alto via NDaste, a

metà via GBuranello.

da Google Earth, 2007. In giallo, via della Cella; rosso, la

chiesa della Cella. Trasversali: in alto via NDaste, a

metà via GBuranello.