CIVICI

Nel 2007, continuità unica

senza colore: da 1 a 25 e da 2 a 68

Oltre alle case per

abitazione, sono sorti molti uffici e magazzini, commercianti,

autotrasportatori e depositi.

===civ.3 la Società sportiva

Crocera, con il Crocera stadium nata

subito dopo la ristrutturazione (ma a mio avviso, la Piscina ed il complesso sportivo

comunale chiamati ‘la Crociera’, sono in via T.Grossi).

===civv. 7 e 8: eretti nel 1965 ; il 52 nel 1969.

===civ. 52, una sede secondaria dei Carabinieri.

STORIA: zona: nella carta vinzoniana del 1757 vedila sopra; descrivendola procedendo verso

ponente, la possiamo immaginare alla fine occidentale della proprietà di

Domenico Spinola (la cui villa si apriva in via C.Rolando, sostituita dalle

scuole ma con ancora conservata la torre)

la zona appare compresa tra le terre dell’ecc.mo e mag.ci fratelli Venerosi (con sulla strada una grossa casa

intestata al r.do Ambroggi(o)...(illeggibile), e con la stretta striscia -prima del torrente-

di proprietà del sig. Gio Batta Grondona (con sulla strada un molino alimentato da un ramo del

torrente deviato verso levante all’altezza dell’abbazia di sanMartino).

Una

altra carta, presumo del Porro del 1781, evidenzia la strada principale

al ponte ovviamente anonima. A nord di essa, - ed in senso inverso, a levante

del torrente - terreni di proprietà del ‘sig. GB Grondona ora Cambiaso’

confinante con il terreno dei ‘fratelli Veneruso’ (sulla strada la villa, sicuramente

quella presente sino a poche decine di anni fa all’inizio di via Pieragostini) seguiti sempre verso est dalle terre dell’ecc.mo

Domenico Spinola (nella

parte più a ponente dei quali sono tracciate due ipotesi della attuale via

Spataro, essendo una di esse vicino alla villa di cui sopra).

Sino

al 1800, era una zona periferica, genericamente disabitata, fors’anche

per le bizzarrie del torrente allora ancora libero, non ben incanalato e quindi

allargato rispetto oggi; in quell’epoca esistevano in zona dei mulini per i quali

erano stati aperti dei canali appositi che si alimentavano d’acqua

distaccandosi dal torrente a livello del Campasso. Non zona insalubre, per il

vento; ma non certo da villeggiatura.

E

sappiamo che nel 1820 in una casa eretta in questa zona anche se prospiciente

una via san Cristoforo oggi non più

esistente, nacque don Nicolò Daste.

A

Genova, meglio a San Pier d’Arena una prima fabbrica

di zucchero, ma di proporzioni artigianali per prima, negli anni

vicini al 1811, era stata aperta da Lorenzo Dufour nella zona del Canto, ma non nei pressi di questa strada ma

nell’angolo a ponente dove ora da via Sampierdarena iniziano via Antica Fiumara

(vedi) e via Pacinotti: la grandiosa ‘Villa del Vento’ da tempo abbandonata e

che Lorenzo dopo averla comprata le rifece il tetto, intonacati i muri, divisa

l’altezza in piani più bassi usando come travi vecchi alberi di bastimenti,

ripristinando anche la torre posta sull’angolo. Ebbe vita breve, sia per

inesperienza degli iniziatori, sia per gli avvenimenti politici seguenti alla

sconfitta di Napoleone con il ricupero del mercato da parte degli inglesi, sia

per problemi doganali di non protezione.

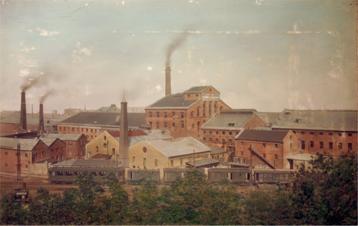

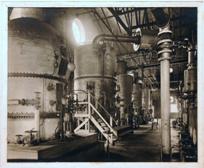

Ma fu nel 1872 in piena era dell’industrializzazione, che si aprì

direttamente in via san Cristoforo civ.27 perché verso la linea ferroviaria,

separati

da una strada, oggi via G.Spataro, da un vasto terreno che sarà edificato dal regio demanio per i tabacchi.

Lo

zuccherificio, nacque ufficialmente il 9 feb.1872 col nome di “raffineria zuccheri soc.an.

Ligure Lombarda” (o diversamente “società Ligure Lombarda per la Raffinazione degli

Zuccheri”. Il nome deriva dall’assorbimento della ‘Società Italiana per la

Raffineria degli Zuccheri’ nella ‘Ligure Lombarda’ che era la più vecchia

società genovese del settore. Sul Pagano/1902 è chiamata “(Raffinat. Zuccheri)

Società Italiana per l’Industria degli Zuccheri, argini della Polcevera.

Telefono n. 824” ), con capitali di banche ed

imprenditori liguri.

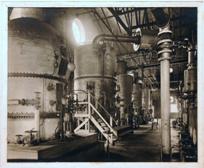

Ebbe inizio impiegando da subito una maestranza di 400

operai (divenuti più di mille, vent’anni dopo), ed un giro di

affari di 40milioni/anno (utili nettamente superiori alla

media della altre società del settore): vi avveniva la raffinazione del

materiale grezzo (barbabietole) trasportato per ferrovia dall’Austria-Germania,

via Verona (minore la quantità di prodotto proveniente dalla canna da zucchero

di oltre oceano, pervenuto grezzo via nave), e rivenduto raffinato con

riutilizzo dei residui (specie la melassa) e dei sottoprodotti. Agli inizi e per oltre un lustro, malgrado il

capitale lentamente aumentasse, non ci furono utili da spartirsi e

minacciosamente nel 1876 si chiusero

alcuni reparti (la distilleria del melasso) perché i trattati commerciali favorivano l’importazione dalle industrie

straniere.

L’insieme (o meglio i

4/5 del capitale sociale) fu presto ceduto ad un gruppo lombardo con a capo la

società milanese Ercole Erba, che prevedendone i benefici, nel

regno si era reso unico proprietario del più moderno sistema di raffinazione,

dal suo inventore detto ‘Schröder’: ne cedette l’uso in cambio delle azioni (il capitale sociale era di 15 milioni di lire, diviso in

20mila azioni da 250 lire cad. (5, dice Doria)) per le quali comunque il 25% degli utili rimaneva all’industriale

milanese, lasciando il resto per la costruzione e completamento dell’impianto. Di genovesi a noi conosciuti, rimanevano azionisti Giovanni Bombrini,

Domenico Balduino, il marchese Giacomo Balbi (?).

Nel 1879, l’azienda finalmente privilegiata da

manovre daziarie a carico degli importatori del prodotto ed indirizzate a

rivalutare l’attività industriale italiana

(innalzamento del dazio

del 65% e conseguente ricupero di tutti i dividendi passati, in ragione di un

interesse del 6%; nel 1881 i profitti saranno pari al 27% del capitale con

dividendi superiori al 18% del valore delle azioni), riuscì a decollare ed a rimanere in quota indisturbata, anzi anche ad

ingrandirsi (sia aprendo nel 1881 una nuova

raffineria a sanMartino Buonalbergo di Verona, sia assorbendo nel 1888 la già

importante e ben solida sul mercato “Società Italiana Zuccheri”. Nel 1881 ben

71 erano gli azionisti, con i lombardi a costituire oltre un terzo del capitale

e dei genovesi i soliti Giovanni Bombrini, M.Casaretto, Domenico Balduino,

P.Pastorino, il marchese Giacomo Balbi ed altri tra cui tre banche).

In

contemporanea, favoriti dal clima favorevole delle nuove leggi, a San Pier

d’Arena – ma non specificato dove - si aprì un secondo opificio “laboratorio per zuccheri di ‘Novaro & Arrigoni’“

che ovviamente ebbe vita breve considerato la concorrenza del grosso

complesso, che non concesse spazi commerciali.

Nello

stesso anno, il 4 agosto (l’anno dopo essere divenuto re) lo stabilimento fu

visitato da UmbertoI durante un soggiorno nella città di Genova. Fu apposta, ed

ancora c’è nell’entrata, una specie di targa (scritta su un rilievo di cemento,

come se fosse di marmo: UMBERTO

I – RE D’ITALIA – E IL

PRINCIPE AMEDEO DUCA D’AOSTA – VISITAVANO QUESTO

OPIFICIO – IL GIORNO IV AGOSTO MDCCCLXXIX***).

Lamponi ricorda riferendolo al 1892, il

curioso episodio del re che chiese al direttore se le ciminiere che eruttavano

fumo erano state messe in regola con le leggi vigenti, ottenendo

tranquillizzazione in proposito.

Nel 1882 la società aprì una terza raffineria a Sinigallia,

ed acquistò dai francesi un nuovo brevetto di raffinazione; questo permise sia

di raffinare il prodotto in 36 ore anziché -come prima- in 20 giorni, sia di

rendere il prodotto tra i più appetibili e di alta soddisfazione degli

acquirenti. Questo salto di qualità, a sua volta permise far divenire lo

stabilimento -con prevedibili alti e bassi-, il più importante centro di

produzione dello zucchero nazionale, ponendo accordi di vendita con le altre

industrie (per prima, quella di Rivarolo).

Affiancato, era lo jutificio, addetto alla tessitura dei

sacchi, usati per il trasporto del materiale, sia importato che lavorato.

Lunedi 27 feb.1899 a Genova in via Ponte Reale 5 dodici tra

banchieri, industriali e commercianti (più una interessenza tedesca interessata

prevalentemente all’industria della juta)

si riunirono per dar vita, regnando Umberto I, alla “soc.Eridania”

terza fabbrica di Zucchero” (Eridano è un

antico nome del Po; per altri è invece il Rodano: perché narrava la leggenda

greca per la quale Eridano – nato da Teti ed Oceano, era posizionato nel

‘lontano nord ovest’; e nel quale vi precipitò Fetonte figlio del Sole e di

Climene: volendo guidare il carro del sole, si avvicinò troppoa alla terra,

minacciando di incendiarla; il padre lo fulminò e lo fece precipitare nel

fiume. Le sorelle, piangendolo furono trasformate in pioppi. È pure una

costellazione australe) con lo scopo di impiantare ed esercire (sic) delle fabbriche capaci di produrre zucchero e poi commerciarlo (capitale 2milioni e mezzo, in azioni da 100 lire cadauna, per la durata

di 30 anni; poi invece aumentato a 4milioni l’anno dopo). Con centro direzionale in città, due le fabbriche nate in l’Italia

(Codigoro e Forlì), ebbe alterne ma nell’insieme positive e sempre maggiori

capacità di qualità manifatturiale e di potere industriale, sia con lo

sfruttamento locale della barbabietola, sia per alte capacità manageriali in un

‘travolgente’ avanzare del capitale genovese nell’industria (soprattutto alimentare ma anche fuori del settore tipo

investendo,1905-7, cospicui capitali anche in altre aziende tipo la Eternit,

la Ligure Calce e cemento e la Ollomont ramifera a Piacenza).

Dialogando con la vicina Ligure Lombarda nel 1901 si stipulano accordi che consentono

acquistare un terzo stabilimento a Cecina e di aumentare il valore degli

impianti senza variare il capitale. Nel 1904

agli azionisti viene chiarito che l’Eridania non

sarà solo una fabbrica di zuccheri ma una ‘società industriale’ cioè apertura a

360 gradi di speculazione con interventi finanziari; cosicché dai 4milioni

iniziali del 1901 si arriva in sette anni a poco meno di 26milioni di capitale controllando i pacchetti di 9

società nel ramo saccarifero, una banca (Banco di Liguria), una fabbrica di

birra (Cervisia), 2 imprese tessili (uno iutificio a LaSpezia ed il Cotonificio

Ligure), e soc. di materiale edile (Eternit e Plinthos), una impresa

siderurgica (Acciaierie e Ferriere di Prà)i, una impresa mineraria (Ollomont,

di rame) il tutto con ovvie ramificazioni successive. I vari amministratori e principali azionisti, siedono su molteplici

poltrone direttive (Giacomo Becchi, GB Figari (probabilmente lui il proprietario di una fabbrica di

colla e sego posta allo sbocco del torrente, dalle cui ciminiere usciva un

lezzo tale che faceva dire alla gente che bruciavano asini), G.Falcone, R.Grondona, P.Ravano,

F.Romanengo) intrecciati con reciproche cointeressenze di uomini e capitali,

creando la holding delle società del ramo.

É in questi anni che l’azienda fu vittima di un grave e

vistoso incendio, che distrusse vari reparti; sconvolti gli operai addetti,

preoccupati della perdita del lavoro quando nulla garantiva la continuità dello

stipendio in casi simili.

La febbre speculativa portò nel 1907

l’inizio di una crisi nazionale delle industrie italiane in quasi tutti i

settori, con cedimenti e chiusura delle industrie più deboli e comunque

diminuzione del valore degli impianti. Quattro aziende nate in quegli anni nel

settore saccarifero, vennero così travolte e costrette al fallimento dalla

coalizione del grande trust al quale l’Eridania era a capo; questo permise di

superare il lustro con basse perdite (-10% il valore degli impianti, -5% quello

delle partecipazioni). Il Pagano/08

riporta, della azienda a Sampierdarena, la raffineria di zucchero, lo iutificio

e la distilleria alcool (la

direzione era in piazza della Zecca nel palazzo ex Centurione).

Nell’ anno 1930

avvennero cambiamenti sostanziali nell’industria saccarifera italiana: la

società Eridania (già allargatasi e potenziatasi

incorporando altre società), si fuse con un altro grosso

complesso genovese: gli “Zuccherifici Nazionali”(che nel

frattempo stava assorbendo la soc. Ligure Lombarda): il 23 nov.1930 nacque la nuova “Eridania Zuccherifici Nazionali”, competitiva sul

mercato possedendo 21 zuccherifici oltre a raffinerie, distillerie e fabbriche

di lievito, mannite, acido lattico, etere e juta. In contemporanea, la sede

amministrativa generale fu trasferita da via Caffaro in corso A.Podestà (già sede dal 1913 della soc.Ligure Lombarda) .

Nel 1934 lo stabilimento di San Pier d’Arena

sperimentò per primo la ‘cassa di quiescenza’, istituzione con la quale i

pensionandi potevano raddoppiare tramite assegno integrativo il magro sussidio

erogato dalla Previdenza Sociale.

All’inizio dell’evento

bellico del 1940, la società era in condizioni

finanziarie e commerciali assai solide e floride, con ideale equilibrio tra

l’attività agricola, la produzione industriale, e l’uso del prodotto. La guerra

creò immensi problemi, di fornitura, approvvigionamenti, e distribuzione;

distruzioni, disorganizzazione e saccheggiamenti, che furono superati con la

Liberazione (Sampierdarena ebbe la fabbrica

relativamente danneggiata, ma nel 1946 era di nuovo in piena attività). Genova sempre conservava la direzione amministrativa, mentre

nell’ambito societario lo stabilimento sampierdarenese -nato per primo nel

1872- era al primo posto come raffineria

(con produzione minore

anche di distilleria, e fabbrica di lievito)

con una potenzialità di

3000 (=quintali giornalieri di raffinato prodotto ; rispetto ai 2000 di

Pontelagoscuro).

E’ mio ricordo personale in questi anni –ma non so quando

iniziò ad essere in uso- il colore della carta dei pacchetti in vendita di

zucchero: un blu diverso dagli altri, e pertanto definito ‘blu zucchero’, che

fu copiato poi anche dai fabbricanti di tessuti.

All’inizio degli anni

cinquanta, il complesso industriale, in pieno benessere produttivo e sanità

economica, era degli industriali saccariferi Cevasco (che aveva la maggioranza; ma morì precocemente lasciando eredi le due

figlie che affidarono la parte a Domenico Borasio: una specie di factotum operativo) & Bertollo; Benedetto Acquarone era presidente.

Amministratore delegato fu nominato da Borasio il pf. DeAndré (prof. di filosofia; soggetto di straordinaria capacità di apprendere

ed applicare, seppur di carattere tendenzialmente duro, inflessibile, spigoloso: vero terrore dei dirigenti; ma

efficentissimo; un figlio –Fabrizio- è stato il

famoso cantautore ‘Faber’; l’altro, avvocato. Dopo Eridania, divenne presidente

della Fiera).

Negli anni, il complesso passò alla guida del finanziere

milanese Aldo Ravelli, che a sua volta lo cedette al petroliere Attilio

Monti, fino agli ultimi anni settanta quando lo acquisì il ravennate gruppo

Serafino Ferruzzi (gestito diligentemente dal dirigente

dr Renato Picco e partecipi del nuovo consiglio di amministrazione Raul

Gardini, l’avv Mauro DeAndré, Rieffeser (marito di una Ferruzzi)).

L’attività produttiva

trovò difficoltà quando entrò in crisi la Ferruzzi, e col suicidio di Gardini;

effetto tale, che nel 1970 portò i dirigenti a fondersi con la Béguin (o

Béghin)-Say (la più importante francese del

settore; seppur mantenendo la quota di maggioranza; e mettendosi in vicinanza

con il settore inglese che possiede le strutture più efficienti d’Europa).

Ma con l’abbandono e

disimpegno di grandi famiglie azioniste cominciò il declino dell’ IIZ

(Industria Italiana Zuccheri) che passò al gruppo Montesi di Padova il

cui dissesto all’inizio degli anni ottanta, fece perdere identità alla società.

In

queste fasi, fu deciso trasferire la attività dello stabilimento in altra sede

e chiudere definitivamente l’opificio di San Pier d’Arena (mentre a Genova veniva conservata

-nello storico palazzo di corso Andrea Podestà, civ.2- la sede del centro

direzionale e di governo societario, impegnato nelle strategie di mercato e di

espansione, anche se il capitale di controllo non era più in città.

Divenne così oggetto di frequente cronaca cittadina, la

alternanza se si o no, l’Eridania a Genova (intendendo la ormai sola

direzione; e, per essa, un patrimonio storico, in quanto divenuto il più

importante gruppo agro-industriale europeo). Nel 1997 il presidente della

società Beghin Say già minacciava trasferire tutto a Ferrara: cosa avvenuta a

fine 1999 (dopo esatti 100 anni di vita: prima capitali liguri, poi finanze del

milanese Ravelli, del petroliere Attilio Monti, e dal 1970 del gruppo Ferruzzi)

ed il suo vice, Giuseppe DeAndré –padre del cantautore Fabrizio- che volevano

una sede adeguata alle loro nuove esigenze, magari un grattacielo di 33 piani;

il che trovava enormi difficoltà urbanistiche e dopo interminabili tira e molla

non nascerà mai, con rabbia della dirigenza e decisione finale dell’abbandono

della città. Il palazzo, fu venduto poi all’Università nel 2001).

L’area divenne sede di progetti tra l’azienda stessa ed il comune, e fonte di

estenuanti trattative; vinsero i costruttori: i grossi edifici più a mare

furono demoliti totalmente, e già nel 1965 si offriva la possibilità di

insediarsi nei nuovi condomini, attualmente collocati ai lati della strada,

nata ex novo per l’accesso residenziale, e dall’amministrazione comunale dedicata alla grossa

industria (che - assieme ad altri pesanti

“traslochi” di altre grosse imprese (Esso, Mobil, Italcantieri, Mira Lanza, la flotta di stato,

la IP, Dufour, ecc) diede un ulteriore grosso colpo di

mannaia sulla fama imprenditoriale di Genova e sulla sua capacità occupazionale).

L’assegnazione del nome stradale, fu deliberata dal consiglio comunale il 7

giu.1965.

BIBLIOGRAFIA

-Archivio Storico Comunale Toponomastica - scheda 1702

-AA.VV.-Annuario.guida archidiocesi-ed./1994-pag.403—ed./02-pag.440

-AA.VV.-90anni con il Lavoro-Basile.1993-pag.36foto +

-Doria G.-Investimenti e sviluppo econ. a

Ge.-Giuffré.1969-vol.I-pag.326

-

.1973-vol.II-pag755

-“Eridania” Zuccherifici Nazionali-Storia di 50anni-1949

-Enciclopedia Sonzogno-vol.II-pag.1818

-Favretto G.-Sampierdarena 1864-1914 mutualismo

e...-Ames.2005-p.169

-Gardella PL.-Prime esperienze di industria

saccarifera-Microstorie,II-p.36

-Gazzettino Sampierdarenese : 5/75.1 +

-Lamponi M.-Sampierdarena. LibroPiù.2002-pag.120.

-L’Illustrazione italiana-n°3 del 20.01.1918-pag. 75

-Il

SecoloXIX : 23/5/98 + 26/9/01pag.22

-Manzitti

G.-Tempo di ricordare-DeFerrari.1999-pag.139

-Pagano/1933-pag.1688

-Puncuh

D.-Storia di Genova- .2003-pag.569

-Regina,

lunario genovese del signor R.-1889-pag.540

-Tuvo

T-Memorie storiche di SanPierd’Arena-Dattiloscr.inedito-pag.150

-Tuvo&Campagnol-Storia

di Sampierdarena-D’Amore.1975-pag.206

da MVinzoni, 1757 . In giallo via RPieragostini; in verde

ipotetico tracciato della strada nella proprietà che era allora dei mag.ci

fratelli Veneroso.

da MVinzoni, 1757 . In giallo via RPieragostini; in verde

ipotetico tracciato della strada nella proprietà che era allora dei mag.ci

fratelli Veneroso.

da Google Earth 2007. In giallo via TGrossi.

da Google Earth 2007. In giallo via TGrossi.