CRISTOFORO via san Cristoforo

Attualmente non esiste più a Sampierdarena, ed è un vicolo di Prè .

Nell’ultimo tratto, tutto fu demolito verso il Ponte, per poter costruire la raffineria Zuccheri, nella zona Eridania, una chiesuola detta Cappella dello Spirito Santo. Viene citata nel 1582, quando fu visitata da mons. Bossio durante una visita alla famiglia della nobile Maria Spinola ( proprietaria anche di un’altra cappella, autorizzata dal 1579 ad ospirare una celebrazione di messa; ma che essendo non in decenza fu da monsignore interdetta): con uno scritto, volle ridare lustro alla cappella proibendo che i contadini vi depositassero paglia e fieno. Essa esisteva ancora nel 1749, a quel tempo posseduta dal marchese Giuseppe Spinola (l’arciprete Borelli scrive che vi era una ancona della Pentecoste).

Nella carta del Vinzoni, 1757, dal Mercato al ponte, si vedono le proprietà:

===a monte mag.co Tomaso Spinola--- mag.ca Giovanetta Lomellini--- mag.co Domenico Spinola--- eccell. E mag.ci fratelli Venerosi--- sig. GioBatta Grondona) con varie case e un mulino)

===a mare: mag.co Filippo Centurione---mag.co Gironimo Centurione--- Rev.do Stefano Ferrari--- eredi di Nicolò Pittaluga--- rev.do Stefano Ferrari con 6 case della quali una dei Venerosi.

Una carta del 1781, redatta da Giacomo Brusco, mostra un progetto per allargare a 30 palmi (raddoppiarla), e rettificare la strada (ancora senza nome e non ancora incrociata dalla via Reale di Genova - poi via Garibaldi, ed oggi via Pacinotti-) laddove le proprietà, in particolare degli Spinola (Tomaso e Domenico) a monte, costringevano ad una lieve deviazione sull’asse. In quei tempi la strada era in realtà solo una stretta crosa, delimitata da tredici proprietari: dalla zona detta Mercato, al Ponte:

--a monte: m.co Tomaso Spinola (una casa definita ‘di poca considerazione’) –m.ca Giovanetta Lomellini ora del m.co Agostino Spinola (sui cui terreni sarà aperta via GStorace) –m.co Domenico Spinola (con casa che corrisponde in posizione alla villa secentesca che era all’inizio di via Pieragostini) –mag.ci fratelli Venerari (o Venerosi) (3 case).

--a mare: eredi del fu mag.co Filippo Centurione (terreno che oggi corrisponde in lunghezza a tutta via Scaniglia) ---(*taglio di via PReti) —m.co Benedetto Centurione (due case valutate di poca considerazione) –m.co Stef° De Mari (con villa munita di cappella privata; la sua presenza in una casa era simbolo di distinzione, magnificenza e potere. La proprietà viene segnalata, ancora nel 1813, allo stesso Stefano DeMari) –rev.do Stef° De Ferrari (una casa) ---(*taglio di via Pacinotti) –eredi di Nicolò Pittaluga (una casa) –rev.do Stef° De Ferrari –tre case senza nome dei proprietari.

Nella suddetta carta, sono stati evidenziati in celeste i tronchi di strada corrispondenti a quelli attuali: all’incirca 2/5 per Pieragostini; 2/5 per Degola; 1/5 per Scaniglia.

E in quel tratto di strada, a monte di essa, il 2 marzo 1820 nacque Nicolò Daste, da GB e da Giulia Parodi: avevano una casetta a due piani, con una grossa effige religiosa sulla facciata, affacciata sulla strada e di proprietà del padre che seppur falegname, godeva di condizioni economiche sufficientemente agiate.

Nella mappa dell’atto notarile per l’acquisto del terreno ove sorgerà l’Ansaldo, del 1846, la lunga via (già intersecata dalla strada Reale di Genova=via Pacinotti ) viene chiamata “ strada provinciale a Ponente”.

In occasione dell’erezione del lungo fabbricato dei Tabacchi, l’amministrazione statale deve aver assunto l’impegno di allargare (‘dilatare’) la strada ‘a spese del R. Erario’: subito dopo, nell’aprile 1854, scrisse al Comune che “viene posta a carico dei comuni la manutenzione della strada provinciale che attraversa gli abitati; pel chè la Cresa di S.Cristofaro che che si voglia considerare come una continuazione della strada Provinciale di Ponente ovvero come una via interna, dev’essere mantenuta a spese del Comune di San Pier d’Arena. Dopo due solleciti fu redatto un verbale il 24 ago.1854, in cui appare che l’Amministrazione delle Strade Ferrate (Linea da Genova a Torino, sezione da Genova ai Giovi) , «consegna al Comune di S.Pier d’Arena la strada fatta testè a cura e spese dell’Amminis.ne medesima…a Bonanni sindaco di S.Pier d’Arena, e ad Angelo Scaniglia Arch.o Comunale… ; (la strada) è denomina di S.Cristofaro (sic) come prima era chiamata un vico tortuoso tra alti muri di cinta agli orti laterali, dirigentesi al ponte di Cornigliano. Questa strada portata alla larghezza normale di M.i 8,50, che comincia dalla corrispondente nuova strada R.le, cioè dalla testa a levante del lungo Cavalcavia della strada ferrata, e termina con un solo rettilineo al crocicchio di Cornegliano, avente così una fuga di M.i 272 ; è fiancheggiata a tramontana da’ Magazzeni testè costruiti dal Governo ed a mezzo giorno da già esistenti case e terreni privati. Sul lembo di tramontana è munita tutta al lungo di ben capevole acquedotto coperto a volta in mattoni e sovra di esso, tranne solo il Cavalcavia preaccennato, è in rilievo un marciapiede della larghezza di Metri 1,10 formato in ciotoli contenuti esternamente da una continua fascia in pietra da taglio della Spezia, sotto cui a giusti intervalli sono praticate aperture per lo scolo delle piogge nel sottoposto acquedotto. Per il lato di riscontro è praticata una cunetta selciata. Nel tratto del Cavalcavia e a entrambi i lati son collocati N° 16 robusti paracarri di forma cilindrica obliqua in pietra della Spezia tanto da impedire aicarri… e offrire due difesi sentieri ai pedoni” . Il Sindaco specifica che prende in proprietà comunale la strada e come tale rientrerà nella manutenzione od altro dell’Amministrazione Comunale, e non partecipa alle spese sostenute per gli espropri eseguiti né alle aventuali liti ancora in sospeso per tale motivo.».

Il regio decreto del 1857, riconosce la “via san Cristofaro”, che corrispondeva all’insieme delle attuali via A.Scaniglia, via E.Degola, via Pieragostini. Quindi, da via A.Saffi (via C.Rolando) al Ponte.

Più che strada era un largo viottolo, non molto frequentato per lo scarso traffico esistente verso il ponente; pochi anni prima del 1900, viene descritta una casa Roncallo (al civ.4 di allora), ed ai civv.7-13 i Tabacchi.

Nel 1867 una ennesima epidemia di colera nella strada contò tre morti in casa, su 107 contagiati.

Si apre a nord della strada dal 1872 l’opificio della «società Ligure-Lombarda, soc.an. per la raffineria degli zuccheri». Frutto non tanto dell’iniziativa di un imprenditore, ma dalla cooperazione tra banche -sia genovesi che lombarde (subito dopo la proclamazione del regno d’Italia)- e finanzieri locali del capoluogo, in un pool di grandi capitali investiti in società.

Mentre si allarga a sud della strada, l’Ansaldo e la presenza dei Molini Alta Italia

← a nord della strada, ed a sud di essa →

← a nord della strada, ed a sud di essa →

si nota anche la larghezza di via Degola rispetto al tratto vicino al ponte

Già dopo un anno vi lavorano 400 operai. Negli anni a seguire sviluppa ulteriormente e rapidamente profitti, dividendi ed occupati, sia in virtù del maggiore consumo del prodotto che delle leggi varate dal 1878 (le quali creano riduzioni doganali a protezione del tipo di industria nazionale). Nel 1888 assorbirà la rivarolese «soc.Ital. per la Raffineria degli zuccheri» divenendo l’Eridania (vedi).

Nel 1901 circa, la necessità di censire le case al fine di dare una numerazione progressiva ai portoni, fornisce i nomi dei proprietari e la loro collocazione (e vi lavoravano dal «Pagano 1902): al civ.1 Carpaneto Giuseppe (un ingresso secondario della villa di piazza Montano);--- 2a Buzzo Martino; 2b Daste Salvatore; e fratelli e sorelle Chiesa; 4 Rossi, Daste e Balestrino;--- 4a,5,6 Banca Popolare di Sampierdarena (probabile in un palazzo di via E.Degola; se fosse stata d’angolo di via A.Scaniglia avrebbe avuto entrate anche in via UmbertoI);--- 4b 11 Magazzini Tabacchi grezzi (ci sono tutt’ora); 7a Monticelli GB; 8 Remorino Salvatore;--- 10 fratelli Feltrinelli (legnami, prima di trasferirsi al Campasso); 10a Masnata e Picasso;--- 12 fratello e sorella Mascardi;--- 14 Mascardi Emanuele e C.;---14a Storace Francesco;--- 15aa Orengo Francesco;--- 16,17,18 sorelle Torsegno;---18a Chiesa Nicolò;--- 19a Parodi Giambattista e C;--- 20,21,22,25 Petit Augusto (tintore: un grosso imprenditore, probabile anche proprietario di locali da deposito di merci provenienti dal mare);---24 opera Camperai (opera di manutenzione e controllo del Ponte, probabile proprietà dei corniglianesi);--- 26 Rebora;--- 27 Raffineria Zuccheri Ligure-Lombarda (la grande fabbrica posta a lato mare della strada oggi via Pieragostini, tel 823).;---

Vi lavoravano nel 1902 (vedi « nel 1908) : civ. 6 la trattoria di Bacigalupo Angelo;--- 6A il magazzino dei rappresentanti e commissionari Masnata e Picasso, tel. 756;---civ. 10 fabbrica di Specchi di Solei, Hebert e C.;--- 14 lo spedizioniere Traverso Antonio;--- 20 anche il tintore Alfieri Giuseppe

Viene segnalato il progetto del 1906 di un palazzo ad uso abitativo, con caratteristiche liberty, studiato dall’arch. A.Petrozzani e di proprietà Zaccheo ; ma non è dato sapere dove di preciso (il libro dice in via E.Degola ma potrebbe essere stato anche in via Pieragostini ).

Nel 1908 il Pagano vi segnala all’angolo con v.A.Saffi la Libreria scolastica (scuola speciale per Macchinisti Navali di prima classe prof. Marrullier, e deposito e rappresentanza delle principali ditte Librarie); --civ.3 il negozio di piastrelle, cemento, nonché fabbrica di mattonelle di Guido GB fino al 1912;--- ed il panattiere (sic) Balestrino Caterina; --al 6 la trattoria Bacigalupo Angelo nel 1908-12; --al 6A il magazzino (telef.756) di Masnata e Picasso, anni 1908-12, commissionari; --al 10 i f.lli Feltrinelli «telef. n. 951; --al 14 lo spedizioniere Traverso Antonio fino al 1912; --al 18 il merciaio Chiesa Nicolò financo al 1912; --al 20 il tintore Petit Augusto presente ancora nel 1912; --al 27 lo zuccherificio “Raffineria Ligure Lombarda” telef.n.823.

Nel Pagano/1910 appare già con civici sino al 22 e 25, da via A.Saffi al Ponte.

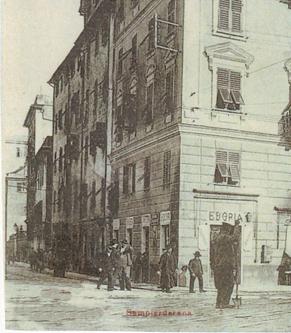

attuale via Degola. A sin appare una chiesa Attuale via Pieragostini con palazzo al posto

che potrebbe essere quella dei Rolla della villa

Il Pagano/1912 segnala (oltre quelli già segnalati con nel 1908): al civ. 3 il panettiere Balestrino Catrerina; al 5 la levatrice Tagliavini Silvia; al 20 la tipografia ‘La Tecnografica’;

Con numero non precisato: un negozio di ardesie di Piccardo Benedetto.

Dopo il primo conflitto mondiale, su delibera consigliare del 1.9.1916, la strada era ancora unita, ma nell’ unico nome di via Cesare Battisti che da via A.Saffi (via C.Rolando), arrivava sino al ponte di Cornigliano; anche se il il Pagano 1925 ricorda al civ 3 la presenza degli uffici del ‘Deposito Esportazione Formaggio e Salumi’ di Saltini Castore; ed ancora il Pagano/1933 in via s.Cristoforo 45r pone il pastificio di Lanzini Melchiorre.

Una reclame senza data posta dietro alle immagini, del fotografo Bruzzone Gaetano Svicher (vedere in via U.Rela), lo propone al civ.” 5 (vicino allo stabilimento tramwai)”.

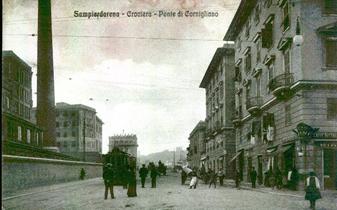

foto del 1920 circa

foto del 1920 circa

DEDICATA al santo che iconograficamente è rappresentato in figura di gigante che porta il Bambino, in braccio o sulle spalle, attraverso un corso d’acqua, reggendosi con un bastone (a volte arricchito di fronde e fiori, perché affondando nel terreno fa crescere fiori e frutti legati alla purezza di intenti e fecondità di profitto).

Storicamente non è accertata la sua esistenza, ciò malgrado ha acquisito nell’ideologia e cultura religiosa della gente più importanza di altri storicamente accertati.

Quindi è solo tradizione che sia stato soldato della Licia, militante nell’esercito imperiale. Di costituzione gigantesca, nativo da Canaan (la tradizione orientale interpreta questo aggettivo come individuo dai lineamenti canini (canineorum)); in nome della nuova religione (portata da monaci orientali dediti alla conversione dei milites i quali –da diverse provenienze- erano entrati al servizio dell’impero) dapprima accettò il battesimo (facendosi chiamare Cristoforo, dal latino “Christus ferens=che porta Cristo. Il riferimento alla mole del soldato che si fa abile portatore del peso della Croce, appare evidente); e in seguito, in una delle tante persecuzioni, rifiutando di abiurarlo, a Samo (in Licia) sotto il governatorato di Decio, subì la tortura sino alla morte, circa nell’anno 250.

Questo martirio potrebbe essere accettabile come vero perché solo 200 anni dopo, e prima che la sua fama si ingigantisse, a Calcedonia (qui – a metà del V secolo - avvenne un primo Concilio, durante il quale si definì la coesistenza in Gesù di due nature, umana e divina) fu consacrata una chiesa a suo nome da parte dei Bizantini che ne propagarono il culto.

Il nome datogli al battesimo alimentò nei secoli successivi (dopo il XIII sec.) un’altra leggenda suggestiva e divenuta la più famosa, colorita di toni germanici: il giovane gigante inizialmente faceva il traghettatore, aiutando i viandanti ad attraversare un fiume malgrado le acque tumultuose. Una notte un bimbo gli chiese il trasporto e lui caricandoselo sulle spalle si avviò al guado; quando a metà del fiume, il peso del bimbo divenne enorme e lo costrinse a chinarsi sino ad andare tutto sotto il pelo dell’acqua: non si abbandonò, reagì e con grande sforzo completò l’intento. Quando dall’altra parte, il bimbo si qualificò in Cristo, gli comunicò che l’immersione era il battesimo, e che l’enorme peso era l’amore che da allora gli doveva. Nei paesi tedeschi (dall’AltoAdige all’estremo nord conosciuto), un traghettatore con le caratteristiche di Cristoforo fu dipinto ad ogni guado, a protezione ed ausiliatore.

Questo tipo di leggenda fu alimentata dalla chiesa per spiegare in forma semplice, alla gente semplice, il significato dell’amore e del sacrificio sino alla santità.

È quindi patrono dei barcaioli, pellegrini, viandanti ed automobilisti; allargato alle donne incinte, bambini, giardinieri ed ortolani, legatori di libri, tintori e cappellai, di tutte le imprese rischiose.

Fu invocato contro i pericoli conseguenti al cattivo tempo ed all’acqua; la morte improvvisa, peste, ed i pericoli in genere compreso i demoni.

BIBLIOGRAFIA

-Archivio Storico Comunale

-Chiappe M.-Il Tigullio e il suo entroterra...-IPS 1996- pag. 31

-Doria M-Sampierdarena 1864-1914 mutualismo e...-Ames.2005-pag.81

-Durante A,-Don NIcolò Daste-DonDaste.1984-pag. 10foto.11

-Millefiore-Sborgi-Un’idea di città-Centro Civico SPdA.1986-pag.141

-Nanns P.-I Santi-Jaca Book spa-1987-pag.360

-Novella P.-Strade di Genova-manoscritto bibl.Berio.1900-30-pag.17.33

-Remondini A&M-Parrocchie dell’Archidiocesi…-1897-vol.11-pag.139

-Tuvo.Campagnol-Storia di

SPd’Arena-D’Amore.1975-pag.106